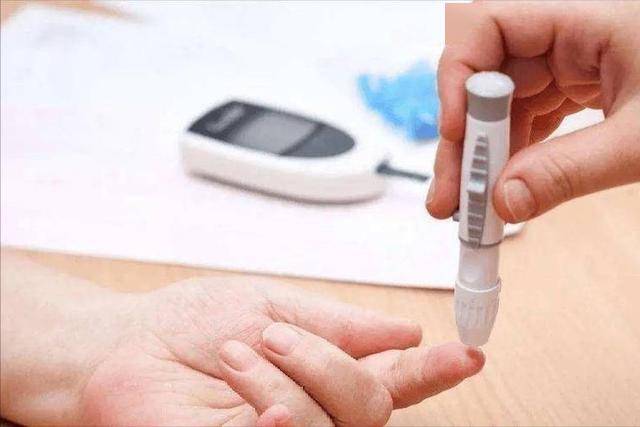

今年72岁的一位退休老人,生活作息一贯规律。她有多年的高血压病史,平时早睡早起,饮食也尽量清淡。可近两个月的体检结果让她有些纳闷:血压数值起起伏伏,比起去年,竟有微升趋势。

医生看完报告后问她有没有改变饮食习惯,她笑着说:“最近早餐我固定吃一个水煮蛋,营养全面,也不用担心油腻啊。”

医生沉吟片刻,说道:“水煮蛋确实是好东西,但你现在的身体情况,不一定适合每天吃。别小看这个变化,长期下来,高血压患者每天吃水煮蛋,可能对身体带来五种明显的影响。”

在老一辈人的观念中,鸡蛋一直被看作是营养的代表,从补脑、补蛋白、到增强体质,几乎是万能食品。

然而在现代营养学的研究中,鸡蛋的确有其营养优势,一个中等大小的鸡蛋约含有6-7克优质蛋白质、卵磷脂、维生素B族、铁、锌等多种微量营养素。

但它也含有较高量的胆固醇,尤其是蛋黄部分,每颗约含186毫克左右,这让很多患有高血压、高血脂的中老年人对它敬而远之。

近年来,一些研究逐步“为鸡蛋正名”,例如有研究发现,每天适量摄入鸡蛋并不会显著增加心血管病风险,甚至可能因其中丰富的蛋白质和胆碱,有助于降低炎症水平和血管内皮损伤。

然而,这些研究结论并不意味着所有人都适合每天吃鸡蛋,尤其是像她这样已经有高血压基础的老年人,情况更加复杂。

最常见的变化是血脂的波动。水煮蛋虽然不像油煎蛋那样含有额外脂肪,但它的蛋黄胆固醇含量依旧不低。

对于原本就有脂质代谢异常的高血压患者来说,每天一个水煮蛋可能会在不知不觉中抬高体内低密度脂蛋白(也就是俗称的“坏胆固醇”),从而加重动脉粥样硬化的进程。

这类血管壁脂质堆积会逐步降低血管弹性,使得血压控制更加困难,长期甚至会加重心脑血管疾病的风险。

美国哈佛公共卫生学院曾指出,在胆固醇代谢效率较差的人群中,即便是每天一个鸡蛋,也可能导致血脂紊乱,特别是与动物性脂肪摄入共同存在的情况下。

血管弹性、内皮功能以及钠钾离子平衡。鸡蛋中的胆固醇和脂肪虽然不会直接升压,但它们可能通过影响血管内皮功能,间接干扰血压调控机制。

一些研究表明,胆固醇过高会削弱一氧化氮在血管舒张中的作用,使血管收缩更为频繁,从而造成高血压波动更加剧烈。

对于原本血压就不太稳定的老年人而言,这种微妙变化可能加剧服药剂量调整的困难,也让控制血压的“平衡木”更加难以维持。

高血压患者本身就属于肾病的高风险群体,很多人早期并无症状,却已经存在微量蛋白尿或者肾小球滤过率下降。

鸡蛋虽然是优质蛋白,但长期大量摄入蛋白质会在体内代谢为含氮废物,这些代谢产物需要通过肾脏排出。

每天一个水煮蛋看似“量不大”,但在整体饮食中若蛋白摄入偏高,又没有摄入足够的水分或控制钠盐,肾脏代谢压力会持续积累,可能在几年后发展为高血压肾病。

尤其是在那些日常还喜欢进补、常吃豆制品、鱼虾等高蛋白食物的患者中,这种累积效应更应引起重视。

很多人为了控制体重或追求健康饮食,会将早餐简化为“一蛋一杯奶”,甚至再配一根玉米棒。看起来很健康,但却缺乏必要的膳食纤维和微量元素。

高血压患者尤其需要摄入足量的钾、镁、钙、维生素C等元素来帮助血压稳定,而这些元素大多存在于新鲜蔬果和全谷物中。

如果水煮蛋成了早餐主角,就有可能导致其他食物种类摄入减少,长期下去,营养结构失衡反而不利于整体健康,甚至可能带来便秘、胃肠动力不足、微量营养素缺乏等连锁反应。

鸡蛋的吃法和搭配方式同样重要。不少人喜欢在水煮蛋中加咸鸭蛋或搭配火腿肠、加盐豆浆,或者在蛋黄中蘸酱油吃。

这样一来,原本健康的食物就被高钠食物“污染”,对高血压患者来说无疑是雪上加霜。钠摄入过量会直接引起血压升高,而过量的加工肉制品也可能带来其他致癌物质的暴露风险。

从营养搭配角度来看,鸡蛋应当与低钠、高纤维食物搭配食用,才能在发挥其营养优势的同时,降低潜在健康风险。

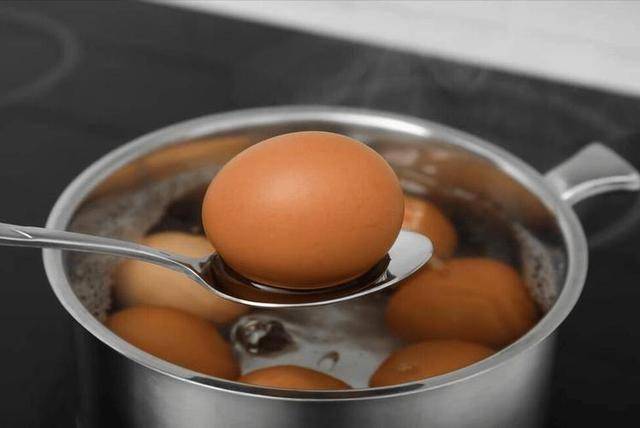

那么,高血压患者到底能不能吃水煮蛋?答案是可以,但必须有条件。每周3~5个鸡蛋属于合理摄入范围,建议优先选择蛋白部分,而将蛋黄控制在1~2个/天以内。

如果你有高血脂或者动脉硬化倾向,最好进一步降低蛋黄的频次。此外,吃蛋的时间也有讲究,早餐时吃可以提供能量和饱腹感,但若早餐已摄入奶类或豆类蛋白,应适当减少蛋的量。

尽量选择白煮或蒸蛋方式,不加盐、不配腌制品、不搭高脂加工肉类。吃蛋的同时,一定要摄入足够的蔬果和粗粮。

保持饮食多样性,才能维持营养均衡。日常也应保证充足饮水和适量运动,帮助蛋白代谢产物及时排出,减轻肾脏负担。

健康饮食不是某一种食物吃不吃的问题,而是你整个饮食结构是否合理。把控蛋的摄入频率和方式,只是控制高血压的一小步,真正长远的做法是在饮食、运动、药物、心态四个维度共同发力。

高血压是一个慢性进展的系统性疾病,它需要你在每一个看似微不足道的生活细节中做出更明智的选择。

健康,其实藏在我们每天的筷子之间、步子之间、情绪之间。不要等身体“抗议”了才想起来调整,真正的调理是预防为先,防患未然。

对于高血压患者来说,合理吃蛋不是禁忌,而是一种平衡与取舍的智慧。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于高血压您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料

刘玉敬,马晴,梁雅静,刘颖,张静,成杰,周然,郭宗海,高血压脑出血患者急性期症状群及其与预后生活质量的相关性,中国临床研究,2024-02-20