在人类漫长的历史中,语言的起源一直是一个谜题。无论是古老的神话传说,还是现代的科学研究,语言始终被视为人类文明的根基之一。然而,关于语言究竟是如何产生的,它的起源是什么,这些问题困扰了人类几千年。

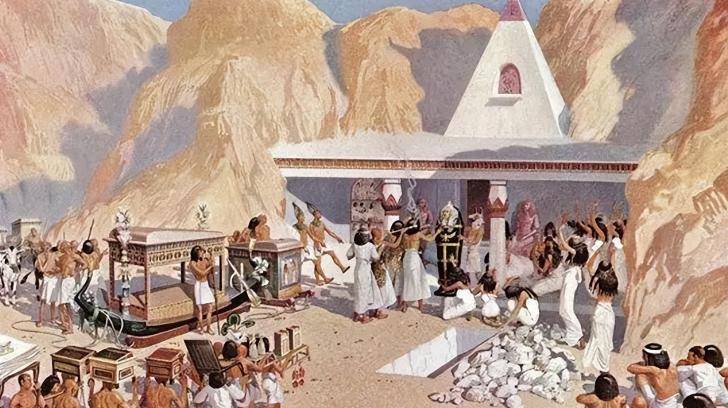

早在古埃及的法老时代,就有人对语言的起源产生了浓厚的兴趣。约公元前6世纪,古埃及法老卜萨梅蒂库斯曾进行过一项极为特殊的实验,旨在探究语言是如何诞生的。法老命令将几名婴儿隔离在一个完全与外界隔绝的环境中,既不教他们说话,也不让他们接触到任何语言。法老的想法是,如果这些婴儿能在完全孤立的情况下自创一种语言,那么这将揭示出语言的最初形式。

这项实验充满了理想主义的色彩,法老希望能发现“最古老的语言”,证明古埃及语言是最原始、最纯粹的语言。然而,这个实验的结果却与预期大相径庭。尽管一开始这些婴儿几乎没有发出任何语言声音,经过一段时间后,他们终于发出了一个词——“bekes”。法老认为,这个词可能是婴儿们创造的“天赋语言”,甚至在腓尼基语中找到了类似的词汇,意为“面包”。法老因此坚信腓尼基语是最古老的语言。

然而,从今天的科学角度来看,卜萨梅蒂库斯法老的实验并未真正揭示语言的起源。现代语言学认为,语言的学习并非天生具备,而是通过与外界的互动、模仿以及文化传递逐步形成的。婴儿在这种隔绝环境下,不仅无法创造出新语言,甚至可能由于缺乏语言的输入,影响认知发展。语言不仅仅是交流的工具,它蕴含着丰富的社会和文化背景,没有语言环境的婴儿无法理解语言的真正意义。

尽管这项实验未能揭示语言的秘密,它对语言学的影响深远。许多学者开始认识到,语言并非凭空产生,而是与人类的社会交往密切相关。这也引发了对语言学习过程中伦理问题的讨论,历史学家和伦理学家对这种对婴儿进行孤立实验的做法提出了严厉批评。

卜萨梅蒂库斯法老的实验虽然失败了,但它引发了更广泛的讨论。许多后来的学者,包括12世纪的腓特烈二世,也模仿这一实验,试图揭示语言的奥秘。结果,腓特烈二世的实验也未能成功,他的实验和卜萨梅蒂库斯法老的实验一样,揭示了语言学习需要外界语言输入和社会互动的重要性。

随着现代科学技术的发展,语言学的研究逐渐向神经科学、社会学和认知心理学等多个领域扩展。学者们发现,语言不仅与生理发展有关,更深刻地与社会环境和文化交流紧密相连。语言不仅是交流工具,它还承载着文化和思想,只有在充满互动和信息传递的社会环境中,语言才能真正诞生并发展。

综上所述,卜萨梅蒂库斯法老的实验虽未能解开语言的起源之谜,却为我们提供了深刻的启示——语言的学习是一个复杂的社会化过程,离开了互动与文化传递,语言能力的发展将受到严重限制。