在医学研究中,幽门螺杆菌(H. pylori)和Epstein-Barr病毒(EBV)是两个不容忽视的“健康小偷”。它们都与胃癌的发生有着千丝万缕的联系。

然而,以往的研究大多停留在单独感染的层面,对于这两种病原体同时“联手”时的破坏力,我们却知之甚少。

如今,复旦大学团队借助一种新型的“迷你胃”——胃类器官,揭开了它们共感染的神秘面纱。这项研究不仅为我们理解胃癌的发病机制提供了新的视角,也为未来的治疗策略带来了希望。

接下来,就让我们一起走进这场微观世界的探索之旅,看看科学家们是如何揭示这些“健康小偷”秘密的。

文章介绍

题目:幽门螺杆菌与Epstein-Barr病毒在胃类器官中共感染可增强细胞增殖和形态发生

杂志:Journal of Virology

影响因子:3.8

发表时间:2025年8月

#1

研究背景

Background

幽门螺杆菌(H. pylori)是导致慢性胃炎和胃癌的主要病原体,而Epstein-Barr病毒(EBV)也与胃癌的发生密切相关。然而,受限于缺乏有效的体外模型,H. pylori与EBV共感染如何协同促进胃癌发生的具体机制尚不清楚。

以往的研究主要依赖于动物模型和传统的二维细胞培养方法,但这些方法存在诸多局限性。动物模型存在物种差异,难以直接应用于人类疾病研究;二维细胞培养则无法模拟胃组织的复杂三维结构和功能。这些限制使得对H. pylori和EBV共感染机制的研究进展缓慢。

为了克服这些局限性,本研究利用患者来源的胃类器官(NGO)作为模型,通过高精度微量注射技术将EBV和H. pylori引入NGO中,建立了一个有效的体外共感染模型。

该模型能够高度模拟胃组织的结构和功能,为研究H. pylori与EBV共感染在胃癌发生中的作用机制提供了新的工具和方法。

#2

研究思路

Methods

1. 构建胃类器官模型:从胃癌患者及相邻正常组织中提取胃上皮干细胞,培养成肿瘤或正常胃类器官(T/NGO)。

2. 验证胃类器官的功能和形态:检测胃类器官的生物标志物表达,验证其功能和形态是否与正常胃组织相似。

3. 研究H. pylori和EBV共感染对胃类器官的影响:使用微量注射技术,将H. pylori和EBV分别或共同注入胃类器官,观察其对胃类器官形态、生长和细胞周期的影响。

4. 检测H. pylori临床菌株与EBV共感染的效果:选取不同临床菌株进行共感染实验,评估其对胃类器官的影响。

5. 研究EBV共感染对H. pylori进入胃类器官的影响:通过显微镜观察H. pylori在胃类器官内的定位变化。

6. 检测共感染对EBV和H. pylori相关基因表达的影响:检测EBV潜伏抗原EBNA1和裂解激活因子BZLF1的表达变化。

7. 分析共感染对宿主基因表达的影响:检测与细胞增殖和组织形态发生相关的宿主基因表达变化。

#3

研究结果

Results

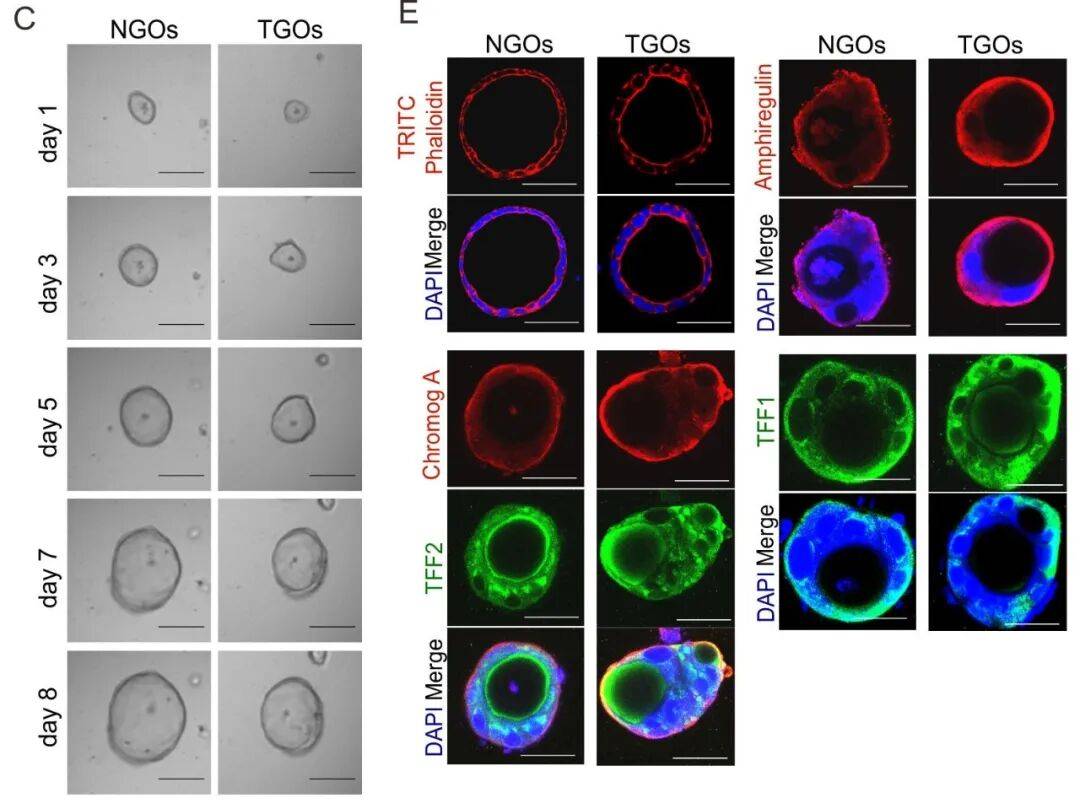

1. 体外构建的患者源性NGO和TGO能够高度模拟胃组织

研究者从胃癌患者肿瘤和邻近正常组织中提取胃上皮干细胞,培养分化为胃癌/正常类器官(T/NGO),以保持细胞三维结构。

结果显示,胃类器官无论来源如何,均呈球形,生长模式无显著差异(图1C)。检测胃粘膜固有细胞类型相关基因表达,发现NGO和TGO均能有效表达胃粘液细胞特异性生物标志物,且未发生肠化生。胃类器官具有球形结构,单层细胞内衬内部和中央管腔,能执行胃腺功能(图1E)。

图1

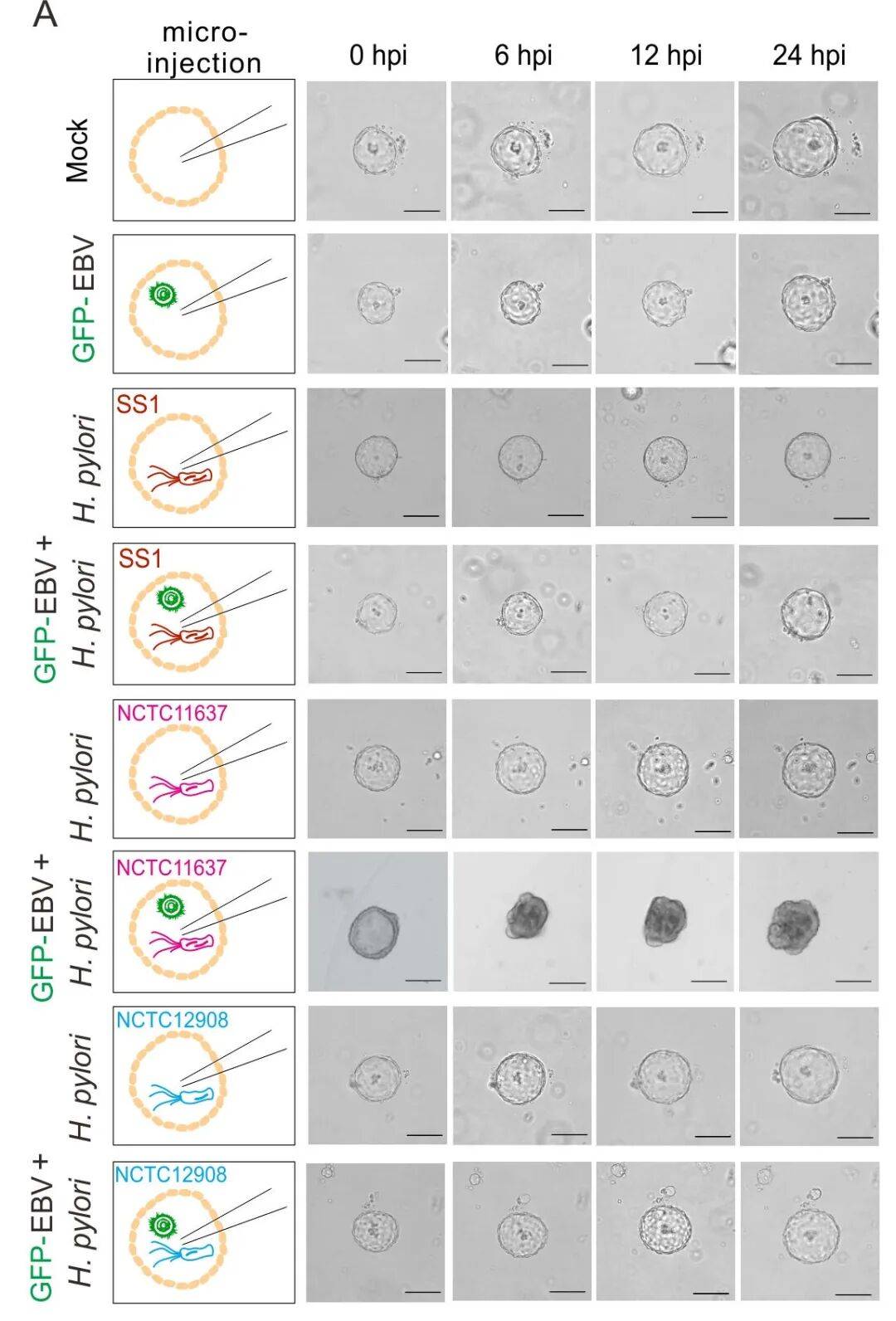

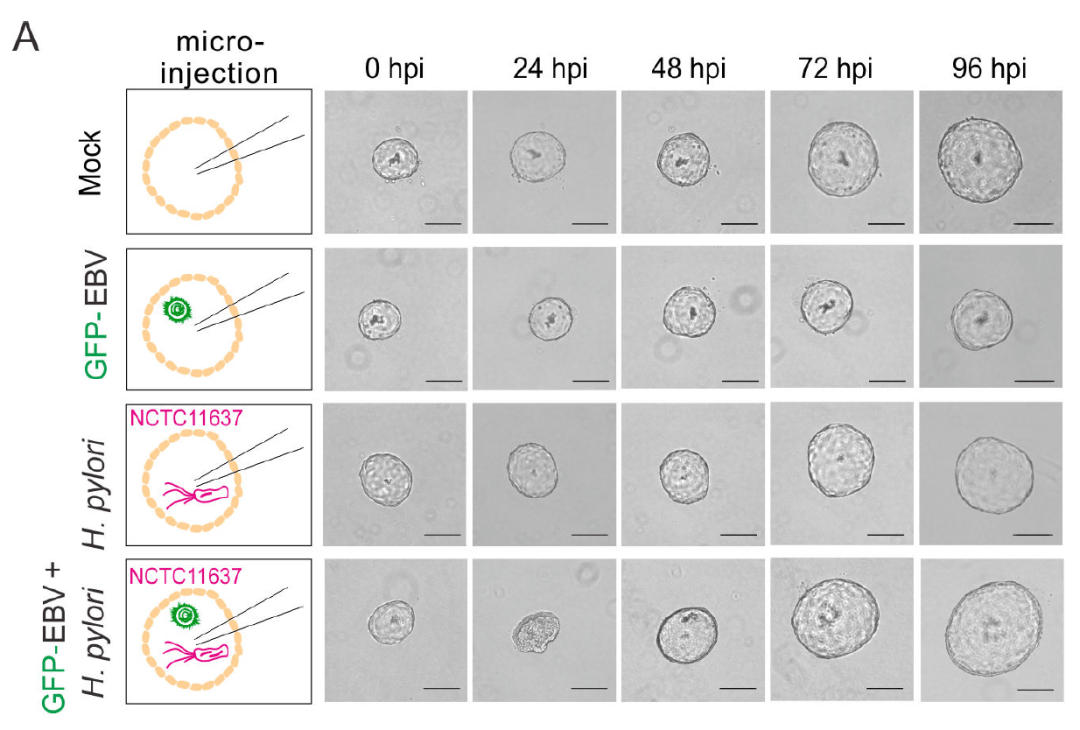

2. 共感染影响胃类器官形态和生长

通过体外模型探讨幽门螺杆菌(特别是CagA的作用)和EBV合并感染对胃癌的影响。结果显示,与对照组相比,幽门螺杆菌菌株(SS1、NCTC11637和NCTC12908)和EBV单独或联合感染均导致胃类器官生长减少,且NCTC11637与EBV共同感染后6小时显著破坏类器官的正常球形结构(图2A)。

然而,尽管最初结构受损,类器官在24小时内显示出生长能力,细胞密度随感染时间延长而增加。细胞周期分析表明,幽门螺杆菌菌株SS1与EBV共感染导致sub-G1期延长,NCTC12908与EBV共感染导致G2/M期延长。

NCTC11637与EBV共感染相比单独感染,显著增加G2/M期细胞比例,减少sub-G1和G1期细胞比例,表明EBV与NCTC11637共感染可能通过刺激细胞分裂和增殖影响类器官生长。

图2

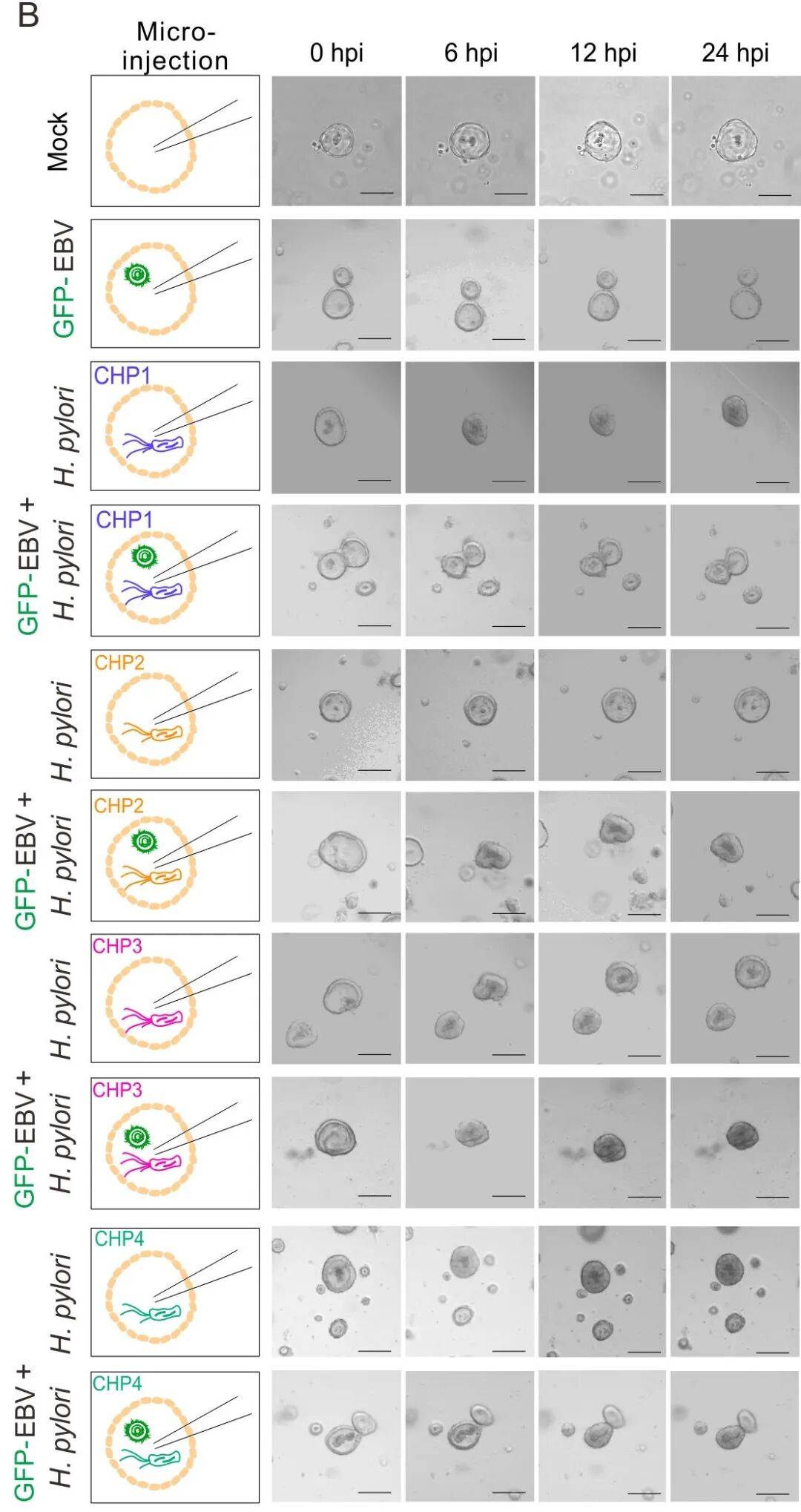

3. 共感染的形态和细胞密度与幽门螺杆菌毒性有关

研究发现,幽门螺杆菌菌株NCTC11637与EBV共感染的NGO表现出明显的形态和细胞密度变化。

研究者从不同临床症状和肿瘤类型的患者胃组织中分离出四株幽门螺杆菌(CHP1、CHP2、CHP3和CHP4),并进行共感染检测。结果显示,这些菌株单独或与EBV共感染均导致NGO生长减少,但与EBV联合感染时,诱导形态变化和更高的细胞密度。

有趣的是,癌相关的CHP3和CHP4单独感染也表现出类似现象,表明NGO可能是评估幽门螺杆菌菌株毒性的潜在系统(图3B)。

图3

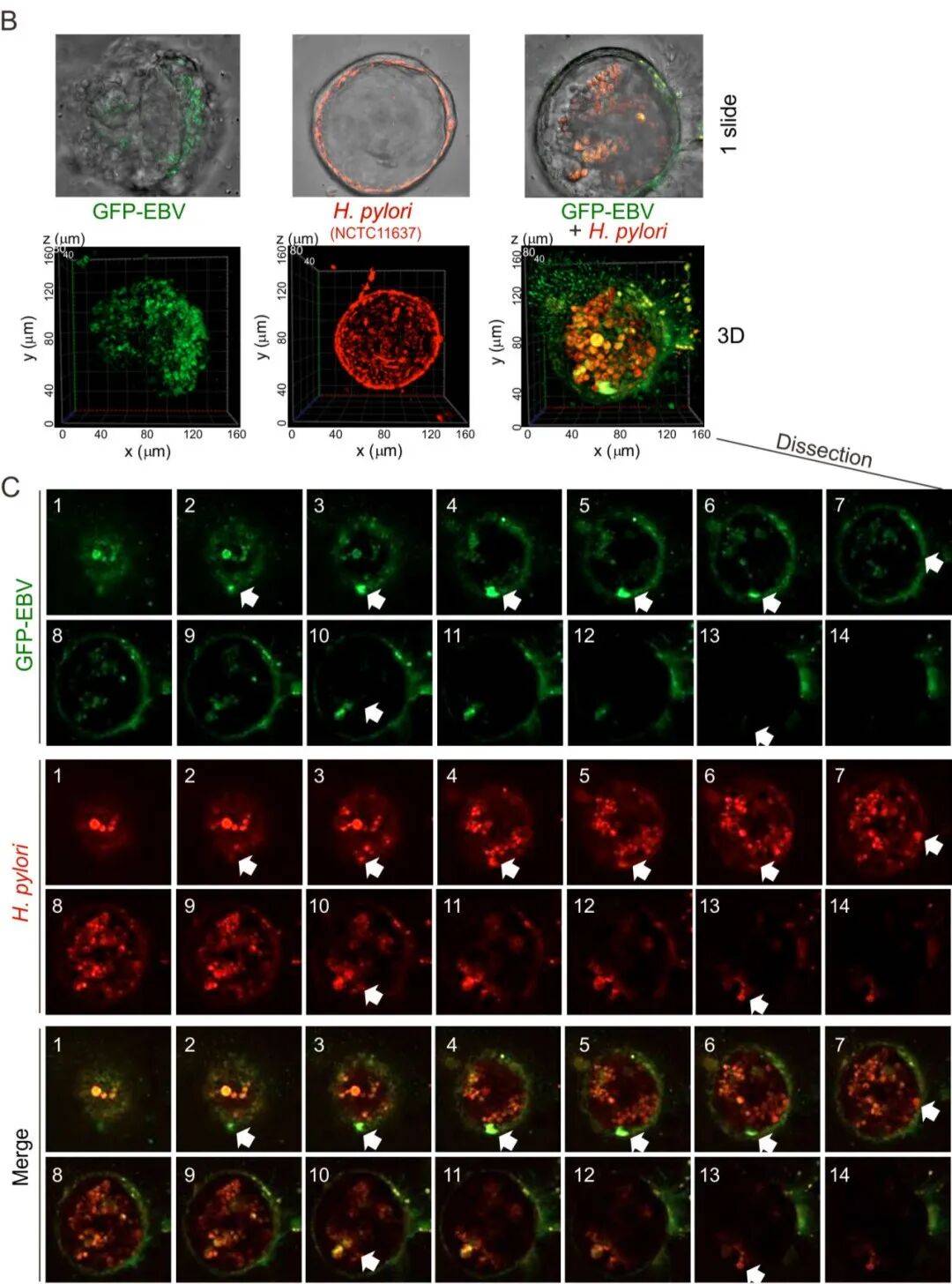

4. 共感染促进幽门螺杆菌进入NGO

为了研究EBV联合感染在幽门螺杆菌诱导的胃癌发展中的作用,研究者在有/无EBV的情况下,用幽门螺杆菌NCTC11637感染NGO,并在感染后24小时进行三维立体成像。

结果显示,NGO呈现完整的三维球形结构。单独感染EBV时,EBV在NGO管腔内呈偏倚分布;单独感染幽门螺杆菌时,其在类器官管腔表面均匀分布。联合感染时,幽门螺杆菌的位置模式从表面转移到类器官内部,与EBV感染细胞共定位(图4B-C)。

图4

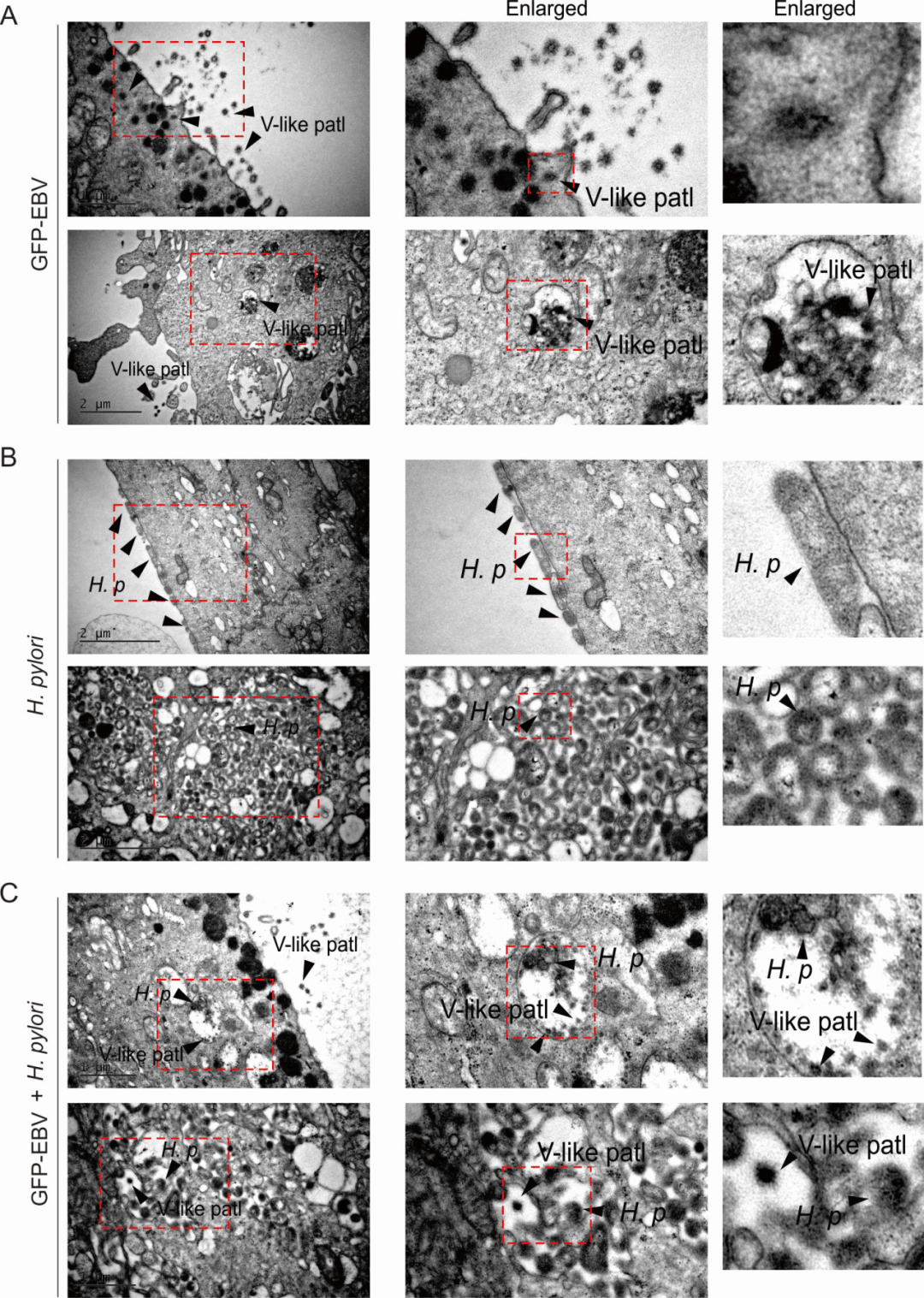

透射电子显微镜进一步证实了这一现象,揭示了EBV样颗粒与幽门螺杆菌细胞在类器官顶端表面的共定位,以及联合感染组中NGO积累的微绒毛和酶颗粒。这些结果初步表明幽门螺杆菌与EBV共感染可能增强幽门螺杆菌与胃上皮的关联(图5A-C)。

图5

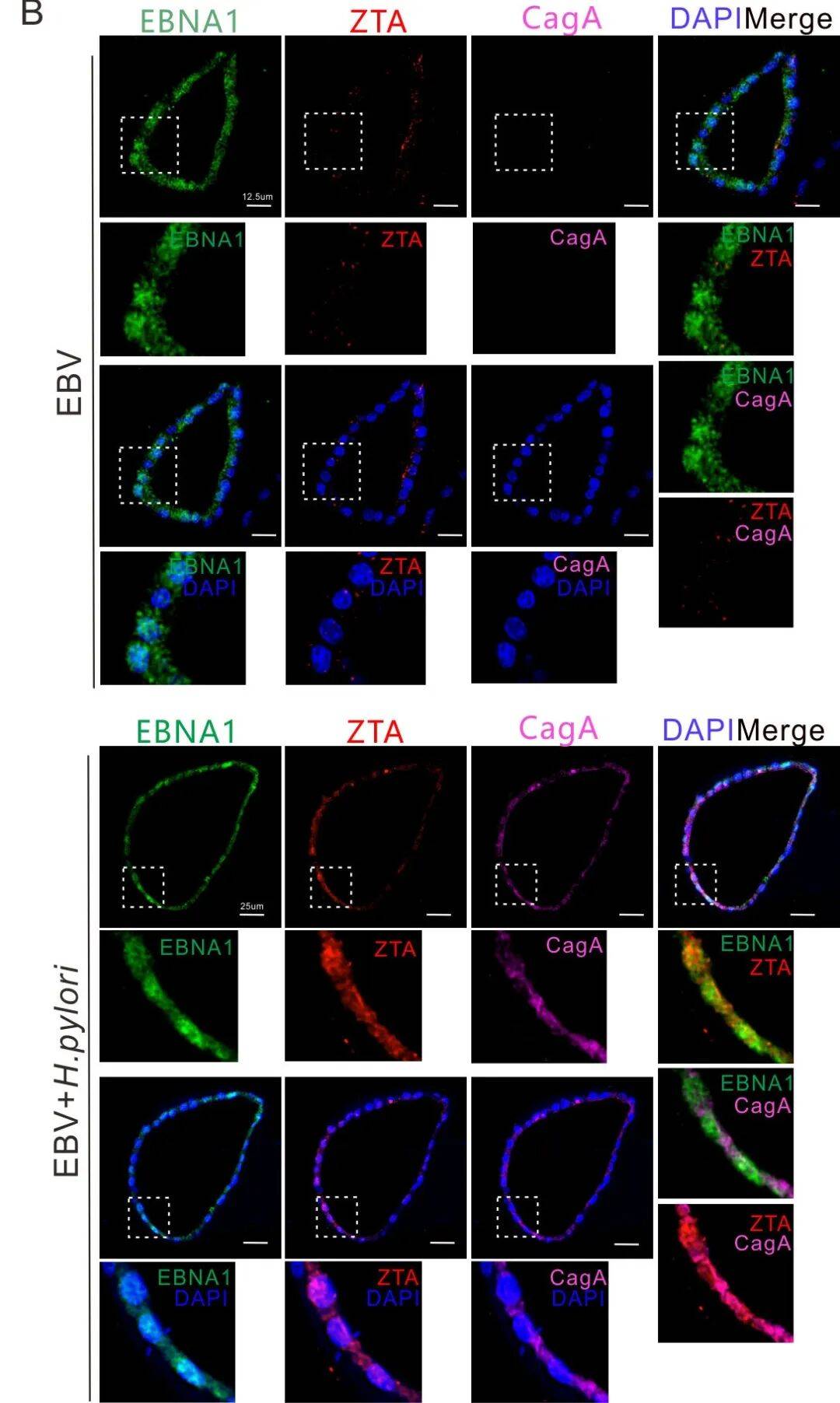

5. 共感染增强EBV编码的EBNA1和ZTA的表达

研究通过定量PCR和免疫荧光分析探讨了EBV在幽门螺杆菌共感染NGO中的感染状态。结果显示,高剂量EBV感染显著提高潜伏抗原EBNA1的表达,但对裂解激活因子BZLF1无显著影响。

免疫荧光分析表明,EBV主要表达EBNA1而非裂解激活剂ZTA,但幽门螺杆菌共感染显著增强了ZTA的表达(图6B)。定量PCR进一步证实,联合感染组在感染后48小时EBNA1表达达到峰值,同时BZLF1表达显著增强,表明幽门螺杆菌共感染增强了EBV的潜伏感染,并激活了病毒裂解复制。

图6

6. 共感染损害宿主细胞增殖和形态发生相关基因的表达

检测了幽门螺杆菌菌株NCTC11637与EBV共感染对NGO中与腺体和肿瘤生物标志物相关的宿主基因表达的影响。结果显示,与单独感染相比,联合感染后24小时,NGO中TFF1、VIL1和Lgr5显著上调,而CD44和Axin2下调。

功能聚类分析表明,联合感染参与了细胞增殖和组织形态发生的调控。进一步监测显示,联合感染组的NGO在24小时内发生结构崩溃,但随后逐渐恢复并快速生长,增殖率在48小时后显著增加,96小时达到最大增长。

定量PCR分析显示,Lgr5和VIL1的表达在共感染48和72小时时达到峰值,而CD44表达在共感染后96小时内无明显变化,支持了联合感染显著影响宿主细胞增殖和形态发生相关基因表达的观点(图7A)。

图7

小结

本研究发现H. pylori和EBV共感染会显著增强胃类器官的细胞增殖和组织形态变化。这种共感染不仅促进了H. pylori的内化,还上调了与细胞增殖和组织形态发生相关的基因表达。这些发现为理解这两种病原体如何协同促进胃癌的发生提供了新见解。

未来,研究人员可以利用这种胃类器官模型进一步探索其他病原体的协同作用机制,开发新的治疗方法。此外,该模型还有望用于评估病原体的毒力、预测疾病进展,为胃癌的临床治疗提供新策略。

参考文献

Liu L, Zhu C, Zhang S, Duan Y, Zhang Y, Du S, Jia Y, Wei F, Zhang D, Xu D, Wang Y, Cai Q. Co-infection of Helicobacter pylori with Epstein-Barr virus in gastric organoids enhances cell proliferation and morphogenesis. J Virol. 2025 Aug 20:e0092825. doi: 10.1128/jvi.00928-25.