潮新闻客户端 记者 孙燕 通讯员 于晓蕾

“夜里瞪着天花板到天亮”“刚放的东西转眼就忘”“家里空荡荡,做什么都没兴致”,在潮新闻·钱报健康小站、杭州市西湖区灵隐街道社区卫生服务中心心理(睡眠障碍)门诊,总能听到老年人的各类困扰。

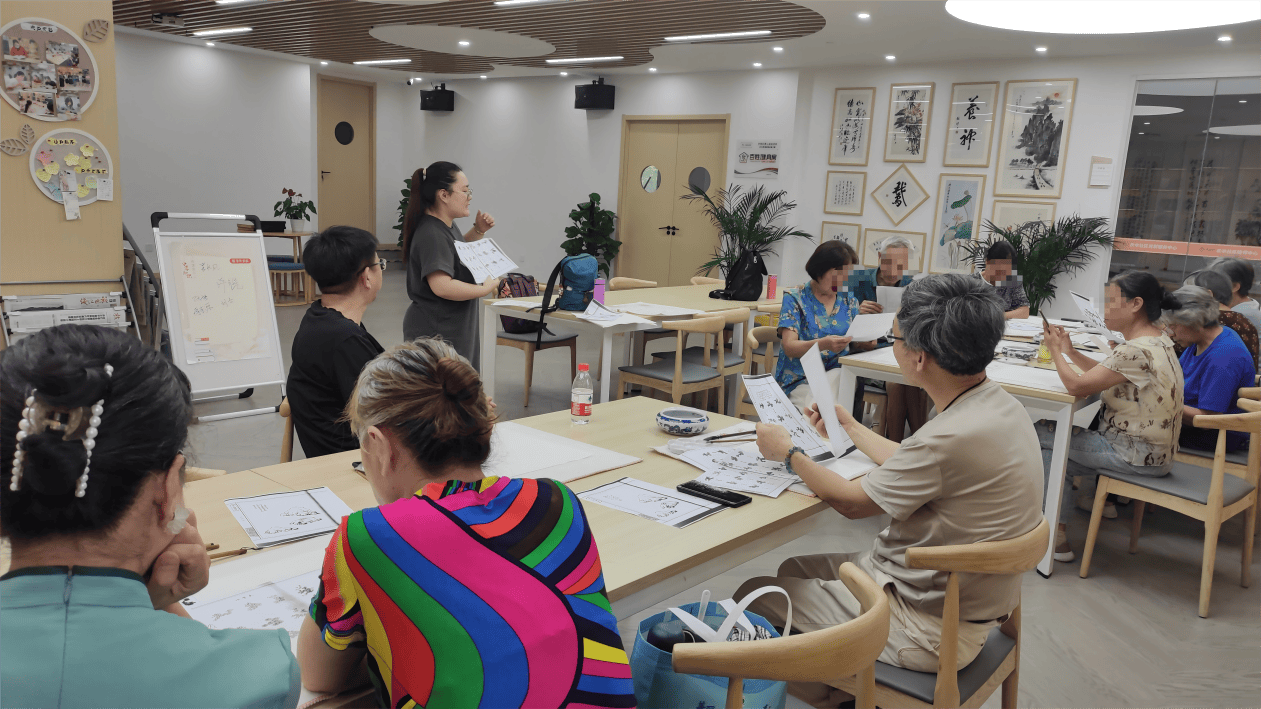

社区卫生服务中心供图

72岁的王奶奶攥着病历本,声音沙哑:“医生,我快一个月没睡好觉了,闭眼就是烦心事,儿女劝我也没用,实在熬不住了。”

退休后独居的她,半年前开始觉得眼睛看东西模糊,耳朵听不清邻居说话,出门买个菜都要反复确认路线;上下楼梯时膝盖疼得厉害,慢慢就懒得下楼,社交圈只剩手机里的几条问候信息。更让她煎熬的是睡眠。夜里,她翻来覆去两三点还睡不着,好不容易睡着也容易醒;白天昏昏沉沉,记忆力越来越差,刚放的老花镜转眼就找不着,连最喜欢的越剧都提不起兴趣。儿女去看她,她还总因小事发脾气,事后又暗自后悔。

接诊的医生分析,王奶奶的情况是老年人身心变化的典型表现。身体上,感官、运动、脏腑系统的自然衰退,让她视力听力下降、关节疼痛、睡眠紊乱;情绪上,独居的孤独感、退休后的失落感,加上对健康的担忧,让她情绪变得敏感易怒;思维上,记忆力和注意力的减退,又加剧了她的焦虑,最终陷入“失眠—烦躁—更失眠”的循环。

小站供图

针对王奶奶的情况,一套“组合方案”很快落地:结合她最近做过的65岁以上老年人体检情况,医生调整了慢病用药,缓解身体不适;心理(睡眠障碍)医生定期开展疏导,教她简单的呼吸放松法;灵隐街道社区志愿者每周上门陪她聊天,根据王奶奶的兴趣爱好,邀请她参加社区老年书法班。儿女也调整了陪伴方式,每周固定两天带她逛西湖、吃家常菜,耐心听她讲往事。

今天是重阳佳节,医生说,在老龄化进程中,老年人的需求早已超越物质温饱,精神需求满足与心理健康呵护成了当下的重要课题。“夕阳无限好,只是近黄昏。”老年人的身心困扰从不是“老糊涂”,而是需要科学呵护的需求。