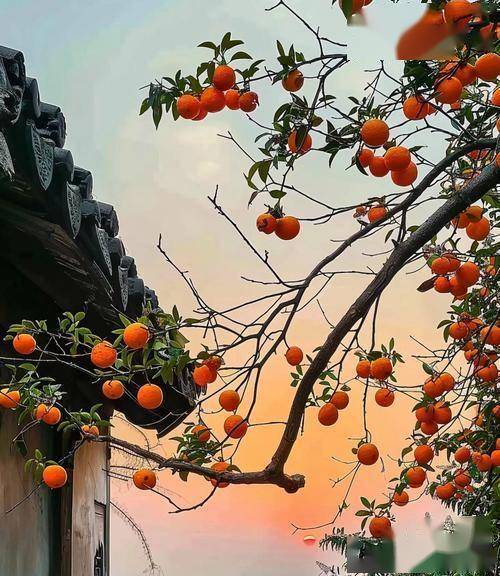

秋日的阳光透过窗棂,将茶几上那盘黄澄澄的柿子照得晶莹剔透。58岁的宋女士捻起一枚熟透的果实,清甜的汁液在唇齿间漾开——这是她最钟爱的时令滋味。作为烹饪爱好者,她常将柿子制成糕点、果脯,让这份甜蜜贯穿整个季节。然而就在上周,连续几个柿子下肚后,一阵剧烈的绞痛突然撕裂了平静的夜晚。她蜷缩在沙发上,冷汗浸透衣背,家人紧急将她送往医院。检查结果令人心惊:肠道被硬块堵塞,诊断为 肠梗阻。而元凶,正是那些凝结成团的柿子纤维与鞣酸。

甜蜜陷阱:柿子背后的健康隐患

当宋女士躺在急诊病床上接受胃肠减压治疗时,医生指着CT影像解释道:“这些深色团块就是胃柿石。”柿子中富含的 鞣酸(又称单宁酸)在胃酸作用下,会与蛋白质结合形成不溶性沉淀物。这些沉淀物与柿子丰富的果胶、纤维素缠绕,如同滚雪球般在肠道内堆积增大。当直径超过肠腔容纳极限时,便会引发 机械性肠梗阻——这种类型占所有肠梗阻病例的80%以上。

肠道被完全堵塞后,内容物无法下行,腹腔压力剧增。患者会出现 刀割样绞痛、呕吐、排便停止等症状。若未及时解除梗阻,肠壁可能因缺血坏死、穿孔,引发致命性腹膜炎。宋女士的遭遇并非孤例,每年柿子成熟季,医院都会接诊多例“柿石性肠梗阻”患者。尤其老年人肠道蠕动减缓,更易中招。

营养宝库:小小柿子的养生密码

尽管宋女士的经历令人警醒,但柿子绝非“健康杀手”。这颗金红色果实实则是秋日的营养宝库:

维生素C工厂:每100克柿子含约20毫克维C,相当于每日需求量的1/3。这些抗氧化剂如同微型盾牌,抵御自由基对皮肤的侵袭,促进胶原蛋白合成。

类胡萝卜素富矿:β-胡萝卜素和叶黄素在体内转化为维生素A,堪称“天然抗皱剂”。它们能修复因年龄增长而干燥松弛的皮肤,强化黏膜屏障——这对常受口干、眼干困扰的老年人尤为重要。 膳食纤维宝库:单果含3-4克膳食纤维,如同肠道“清道夫”。适量摄入可促进蠕动,缓解老年性便秘。

更值得关注的是它对心血管的双重呵护:丰富的钾离子(每百克约170毫克)能平衡体内钠含量,软化血管壁;而黄酮类化合物则像微型扫帚,清除血管内沉积的脂质。

皮肤与肠道的平衡术:科学食用三原则

要让柿子发挥“美容果”而非“肠道刺客”的作用,关键在于把握食用之道:

1. 时机胜过滋味

空腹时胃酸浓度高,鞣酸更易形成硬块。建议餐后1小时食用,让食物中的蛋白质先行中和部分胃酸。未完全成熟的柿子鞣酸含量可达熟柿的25倍,务必待其软糯透红再品尝——可将其与苹果密封存放,乙烯气体能加速脱涩。

2. 黄金搭配法则

鞣酸遇到高蛋白食物时,会像胶水般粘附成团。食用柿子前后2小时内,避开海鲜、牛奶、鸡蛋等蛋白质大户。而与富含维生素C的柑橘同食,却能提升铁吸收率,使皮肤红润效果加倍。

3. 量化成就质变

老年人每日1个中等大小(约150克)柿子即可满足营养需求。若像宋女士般酷爱柿子制品,需将柿饼等浓缩产品减量至鲜柿的1/3。脾胃虚寒者可用柿肉煮粥,温和摄取营养。

鞣酸的双面性:从皮肤修复到肠道危机

同一种物质在不同部位展现出截然不同的面孔:

皮肤接触时:鞣酸具有收敛特性,外敷可收缩毛孔、抑制油脂分泌。这也是某些高端护肤品的添加成分。 深入肠道时:过量鞣酸却化作“凝结剂”,与蛋白质结合成结石。尤其胃肠功能衰退的老年人,肠道动力如同生锈的传送带,更易淤积成块。 对此,日本学者提出“鞣酸中和法”:食用柿子后饮用100毫升淡绿茶,其中的茶多酚能与鞣酸形成可溶性复合物,降低凝结风险。

当出现以下三联征时,需高度警惕肠梗阻:

腹部绞痛——每3-5分钟发作一次,如被刀绞 喷射状呕吐——后期呕吐物带粪臭味 肛门停止排气——超过12小时无排便排气 此时立即禁食禁水,采用膝胸卧位缓解腹痛。切记 发病6小时内是黄金救治期,延误治疗可能导致肠段坏死,需切除数十厘米肠道。术后康复者初期可选柿子汁代替果肉,过滤后隔水温热饮用,既能获取营养又避免纤维积聚。

暮色中的宋女士已康复出院,窗台上那篮柿子被仔细标注着“每日一枚”。她笑着展示新学的配方:将柿肉与银耳、枸杞慢炖成羹,柔滑的羹汤里漾着温润的橙红。“医生说我因祸得福呢!”她指着脸颊,“住院时护士都说我脸色透亮,这可是柿子的维生素A在发光。”

这颗凝聚阳光的果实,如同所有自然馈赠——唯有通晓其性、循道而食,方能让甜蜜与健康在秋日里共舞长存。轻咬一口,清润汁液盈满口腔,果香裹挟着暖阳气息漫入心田;细品其味,恰似将整个秋天的丰饶都化作舌尖上的诗行。