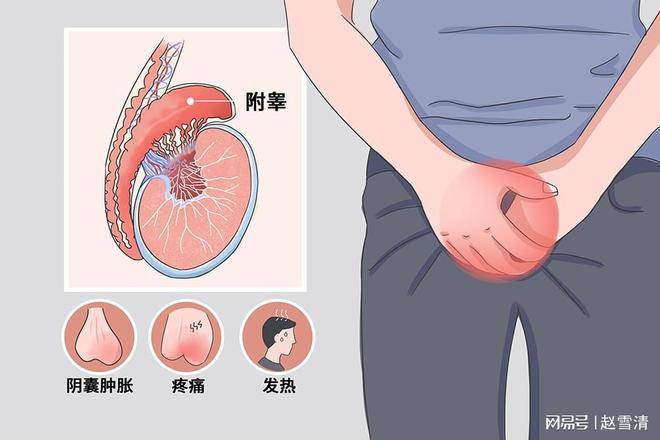

慢性附睾炎作为男性生殖系统常见疾病,以附睾反复疼痛、肿胀为核心症状,部分患者伴随阴囊坠胀、排尿不适,病程多超过 3 个月,且易反复发作。西医治疗中,抗生素虽对急性感染期有效,但对慢性期患者(尤其非细菌性类型)疗效有限,常因局部炎症迁延导致治疗周期延长;而中医依托 “整体观念” 与 “辨证论治”,通过中药内服调节机体失衡、改善局部病理状态,既能缓解疼痛肿胀,又能降低复发风险,为慢性附睾炎的治疗提供了更具针对性的思路。

一、慢性附睾炎的中医认知

在中医理论中,慢性附睾炎的症状表现(如附睾疼痛、阴囊坠胀、肿胀)多归属于 “子痈”“卵子瘟”“疝痛” 范畴,其核心病机围绕 “气血瘀滞、脏腑失调” 展开,临床以 “寒凝气滞型”“湿热下注型”“瘀血阻滞型” 最为常见,不同证型对应不同症状表现与治疗方向:

寒凝气滞型:多因寒邪侵袭肝经,气血运行不畅所致,典型表现为附睾坠胀隐痛、遇寒加重,阴囊发冷发硬、皮肤色暗,伴腰酸痛、小便清长,舌质淡、苔薄白,脉弦紧或沉弦;

湿热下注型:多因湿热之邪蕴结下焦,壅滞附睾所致,典型表现为附睾红肿疼痛、阴囊潮湿,伴小便黄赤、口苦,舌质红、苔黄腻,脉滑数;

瘀血阻滞型:多因病程迁延,气血瘀滞于附睾所致,典型表现为附睾刺痛固定、触之较硬,阴囊皮肤发紫,舌质暗或有瘀斑,脉涩。

二、治疗慢性附睾炎常用的中药方剂

中医治疗慢性附睾炎以 “辨证施治” 为原则,针对不同证型选用对应方剂,通过疏肝通络、清热利湿、活血化瘀等治法改善病机,以下为临床疗效确切的代表方剂:

(一)暖肝煎:疏肝通络,温经散寒

配方组成:由枸杞子、小茴香、当归、肉桂、乌药、茯苓及沉香(或木香)组成;

功效主治:核心功效为疏肝通络、温经散寒,专为 “寒凝气滞型” 慢性附睾炎设计。适用于附睾坠胀隐痛、遇寒症状加重,且伴随阴囊发冷发硬、腰酸痛、小便清长的患者,通过温暖肝经、疏通局部气血,缓解寒邪凝滞所致的诸症。

(二)利尿消炎丸:杀菌消炎,多效兼顾

配方组成:由车前子、瞿麦、滑石、萹蓄、当归、红花、赤芍、桃仁、鱼腥草、王不留行等五十余味中药配伍而成;

功效主治:具有强效杀菌、清热解毒、活血行气止痛、利尿通淋的多重作用。其优势在于适用范围广,无论慢性附睾炎属寒凝气滞、湿热下注还是瘀血阻滞型,均可根据患者具体症状酌情调整使用,通常能在 3 个月左右杀灭局部致病菌,改善炎症状态。

(三)天台乌药散:行气疏肝,散寒止痛

配方组成:包含天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆(制用);

功效主治:以行气疏肝、散寒止痛为核心,适用于 “肝经寒凝气滞型” 慢性附睾炎。针对因肝气不舒、寒邪凝滞导致的附睾疼痛剧烈、阴囊收缩拘急等症状,通过疏通气机、驱散寒邪,快速缓解疼痛不适。

(四)加味枝橘汤:疏肝理气,化湿清热

配方组成:由茵陈、秦艽、车前子、荔枝核、广橘核、泽泻、柴胡、赤芍、川楝子、胆草、生甘草组成;

功效主治:可疏肝理气、化湿清热,适用于慢性附睾炎属 “湿热下注兼肝气郁结” 者。患者多表现为附睾肿痛、阴囊潮湿黏腻,伴口苦、小便黄,方剂通过疏理肝气、清除湿热,改善局部湿热壅滞的病理环境。

(五)附睾汤:利湿祛毒,活血化瘀

配方组成:包含虎杖、夏枯草、萆薢、乳香、没药、川芎、白芍、桃仁、当归;

功效主治:核心功效为利湿祛毒、活血化瘀,专为 “湿热下注兼瘀血阻滞型” 慢性附睾炎设计。适用于附睾红肿疼痛、阴囊皮肤发红,且伴随小便黄赤、疼痛固定不移的患者,通过清除湿热、消散瘀血,缓解炎症与瘀滞叠加所致的症状。

三、常用中成药推荐

除上述辨证加减的中药方剂外,临床亦有疗效明确的中成药,可根据患者证型简化治疗方案,具体如下:

(一)茴香橘核丸

组成:由八角茴香、小茴香、橘核、荔枝核、川楝子、香附等中药制成;

功效主治:具有行气活血、软坚散结的作用,适用于慢性附睾炎属 “血瘀气滞型” 者。针对附睾刺痛、触之较硬,且伴随阴囊坠胀的患者,可缓解疼痛、促进局部硬结消散。

(二)西黄胶囊

组成:由人工牛黄、人工麝香、乳香(制)、没药(制)组成;

功效主治:核心功效为解毒散结、消肿止痛,适用于慢性附睾炎属 “毒瘀互结型” 者。尤其适合附睾红肿疼痛明显,或伴随局部轻微化脓倾向(如痈疽疮疡样表现)的患者,通过解毒化瘀减轻炎症反应。

四、临床治疗与护理注意事项

中医治疗慢性附睾炎需兼顾 “药物治疗” 与 “生活调理”,二者协同才能提升疗效、降低复发,具体注意事项如下:

(一)坚持个体化辨证治疗

中医治疗的核心在于 “一人一方”,即使同属某一证型,患者症状轻重(如疼痛程度、肿胀范围)、兼夹证候(如是否合并脾虚、肾虚)也存在差异 —— 如寒凝气滞型患者若兼脾虚乏力,需在暖肝煎基础上加白术、山药健脾;湿热下注型患者若兼阴虚口干,需在加味枝橘汤中减胆草用量,加麦冬、玉竹滋阴。因此,必须由专业中医师面诊辨证后调整药方,不可自行套用方剂。

(二)注重生活习惯调理

局部护理:避免阴囊受凉(尤其寒凝气滞型患者),日常可穿宽松透气的棉质内裤,避免久坐、久站,减少附睾局部压迫;急性发作期可适当冷敷缓解肿胀,慢性缓解期可热敷促进局部循环;

饮食调节:忌辛辣刺激(如辣椒、花椒)、生冷油腻食物,以免助湿生寒或加重湿热;可适当多食具有疏肝理气、利湿作用的食物,如橘子、荔枝、薏苡仁、冬瓜等;

作息与运动:规律作息,避免熬夜,保证免疫力稳定;适度运动(如散步、慢跑),避免剧烈运动导致腹压升高,加重附睾不适。

(三)严格遵循用药规范

中药与中成药需按疗程服用,慢性附睾炎病程较长,通常需连续治疗 1~3 个月,即使症状缓解也需巩固 1~2 周,避免自行停药导致复发;

服用中药期间若出现恶心、腹泻等不适,需及时复诊调整药方,不可擅自增减药量;

若需联合西医治疗(如急性感染期联用抗生素),需提前告知中医师,避免药物相互作用。

中医治疗慢性附睾炎的核心优势在于 “整体调理与局部对症结合”:一方面,通过辨证选用中药方剂或中成药,精准针对寒凝、湿热、瘀血等核心病机,缓解附睾疼痛、肿胀等局部症状;另一方面,中药治疗注重调节机体脏腑功能(如疏肝、健脾、温肾),从根源改善易患体质,降低复发率,且相较于西药,副作用更轻微,适合长期调理。

临床实践中,需始终坚持 “辨证施治 + 医患配合”—— 患者需遵医嘱完成疗程,配合生活调理;医师需根据患者病情变化动态调整方案,才能实现 “症状缓解、体质改善、预防复发” 的治疗目标,为男性生殖健康提供全面保障。