公元前1043年,周武王病逝,留下年幼的太子姬诵继承大统。面对新王年幼、天下未稳的复杂局面,周武王的弟弟周公旦挺身而出,以恐诸侯叛周为由摄政七年,代行天子之权。这段历史在《史记》中有明确记载:周公恐诸侯叛周,公乃摄行政当国。

作为周武王的三弟,周公旦在侄子年幼时担起重任,其政治智慧与担当精神令人敬佩。但当时朝中还有一位重量级人物——姜子牙。这位辅佐周文王、周武王推翻商朝的元老,不仅是周成王的外祖父,更是齐国开国之君,可谓文武双全。那么,为何最终是周公旦独揽大权,而非姜子牙或其二人共同辅政呢?

关于这个历史谜题,史学家们提出了几种可能:

第一种可能是权力斗争的结果。周武王临终前很可能设立了以周公旦、姜子牙、召公奭和太史佚组成的四圣辅政班子。但周公旦凭借政治手腕,最终排挤其他辅政大臣,独揽大权。从辅政到摄政的转变,背后必然经历了一番政治博弈。

第二种可能是周公旦曾短暂称王。先秦文献如《尚书·康诰》中王若曰的记载,以及《荀子》中周公屏成王的说法,都暗示周公可能一度取代年幼的成王。若真如此,作为新王的周公自然无需与他人分享权力。

第三种可能是周王室对姜子牙的防范。姜子牙作为羌人领袖,其背后势力强大。周武王可能担心子幼外公壮的局面会威胁姬周政权,因此刻意让姜子牙远离权力中心。周公旦延续了这一策略,继续限制姜子牙的政治影响力。

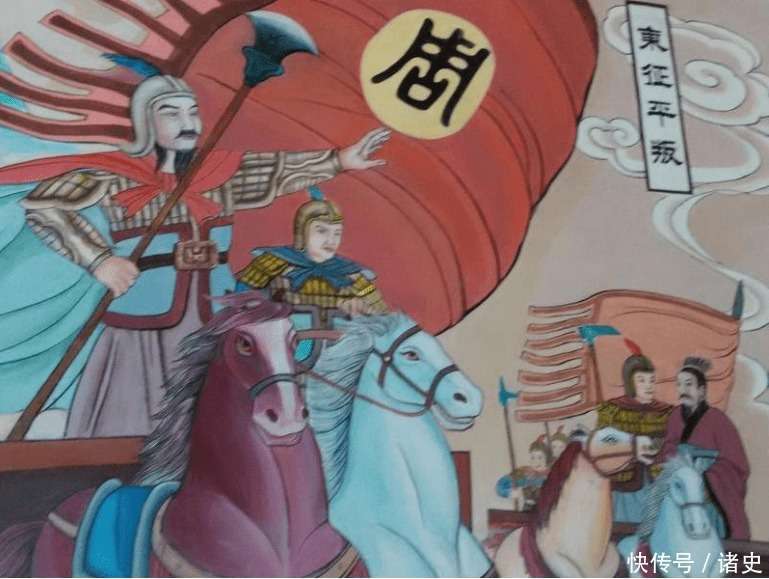

第四种可能是战略布局的需要。当时商朝残余势力仍在东方蠢蠢欲动,姜子牙坐镇齐国具有重要战略意义。这种特殊时期的军事部署,客观上限制了姜子牙参与中央政权的机会。

历史真相或许永远难以完全还原,但可以确定的是,在权力交接的关键时刻,政治博弈远比史书记载的更为复杂。周公旦能够成功稳定政局、完成东征,绝不仅靠仁德,更需要高超的政治智慧和果断的行动力。这段历史提醒我们,在解读古代权力更迭时,既要看到表面的仁义道德,也要理解背后的政治现实。