在很多人的认知里,“癌症” 和 “手术” 几乎是绑定的,确诊癌症后第一反应就是 “赶紧切了”。但在甲状腺癌领域,却存在一种特殊情况 —— 部分患者确诊后,医生会建议暂时不做手术,而是选择 “密切观察”。这到底是为什么?不是所有癌症都需要 “早切早安心” 吗?

首先要明确:甲状腺癌不是 “一刀切”,类型不同恶性程度天差地别

想理解 “不立即手术” 的原因,得先搞懂甲状腺癌的 “分类”。和肺癌、胃癌等癌症不同,甲状腺癌是个 “大家族”,不同亚型的性格(恶性程度)差异极大,这直接决定了治疗方式的选择。

目前临床常见的甲状腺癌主要分四类:乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌、未分化癌。其中,乳头状癌占比最高(约 80%-90%),也是我们今天讨论 “无需立即手术” 的核心对象 —— 这类癌症有个明显特点:“懒”。它生长速度极慢,转移风险低,很多患者哪怕确诊时肿瘤已经存在几年,也不会出现明显进展,对生命几乎没有威胁。

而另外三类就完全不同:滤泡状癌可能出现血行转移,髓样癌会分泌特殊物质影响全身,未分化癌更是 “恶性之王”,进展快、预后差。这三类甲状腺癌,一旦确诊几乎都需要尽快干预,不存在 “观察” 的余地。所以,当医生建议 “不立即手术” 时,大概率针对的是低危型甲状腺乳头状癌,而非其他恶性程度高的亚型。

哪些低危甲状腺乳头状癌,能暂时不手术?看这 3 个关键指标

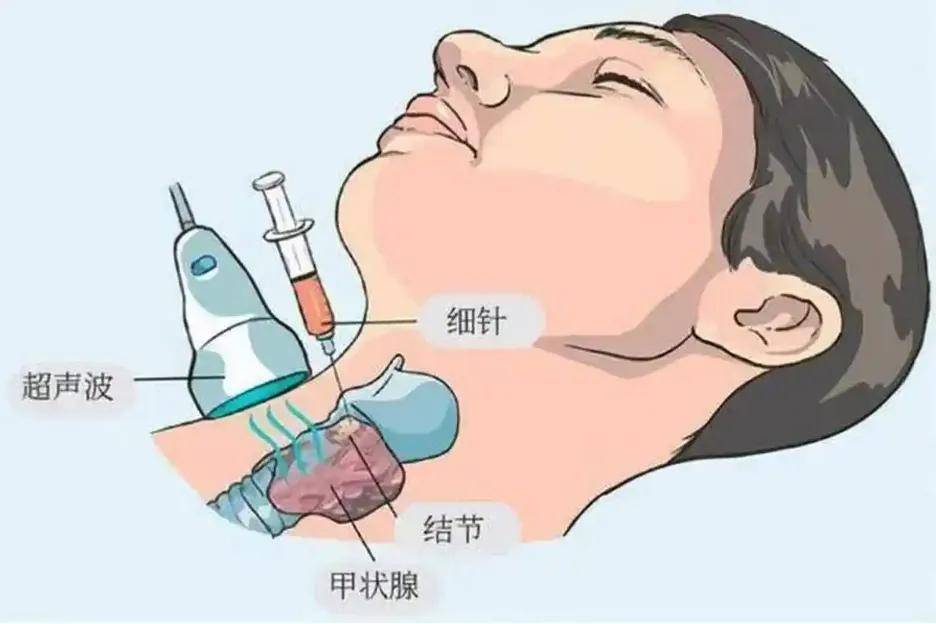

不是所有乳头状癌都能 “观察”,医生会严格评估肿瘤的大小、位置、是否有转移等因素,只有符合 “低危” 标准的患者,才会给出 “暂时不手术” 的建议。具体看以下 3 个核心指标:

1. 肿瘤大小:通常≤1 厘米(微小癌)

目前临床共识是,直径≤1 厘米的甲状腺乳头状微小癌,只要没有其他高危因素,进展风险极低。研究数据显示,这类微小癌中,每年只有不到 1% 会出现明显生长,转移的概率更是低于 0.5%。相比之下,手术本身存在风险(如喉返神经损伤导致声音嘶哑、甲状旁腺损伤导致缺钙),对于极低危的微小癌,“观察” 反而比 “手术” 更安全。

2. 肿瘤位置:没有侵犯关键结构

如果肿瘤长在甲状腺内部,没有靠近气管、食管、大血管,也没有侵犯甲状腺外的组织,那么暂时观察不会有 “扩散” 的风险。但如果肿瘤位置特殊,比如紧贴气管,或者已经侵犯到甲状腺包膜外,哪怕尺寸不大,医生也会建议尽早手术,避免后续侵犯加深,增加治疗难度。

3. 无转移、无高危病史

这是重要的排除标准:如果术前检查(如颈部超声、CT)发现肿瘤已经转移到颈部淋巴结,或者患者有甲状腺癌家族史、童年头颈部放射治疗史,哪怕肿瘤符合 “微小、位置安全” 的条件,也不适合 “观察”,而是需要及时手术干预,降低复发风险。

“不立即手术” 不是 “不管不顾”,观察有严格的 “规矩”

很多患者担心:“不手术的话,肿瘤会不会悄悄长大、转移?” 其实 “观察” 不等于 “放任”,而是一种有规律、有监测的 “主动管理”,核心是 “定期复查 + 及时干预”。

具体的观察流程通常是:确诊后的前 2 年,每 6 个月做一次颈部超声,检查肿瘤大小、形态是否有变化,同时评估颈部淋巴结情况;如果 2 年内肿瘤没有任何进展(大小不变、无转移),后续可以将复查间隔延长到每年 1 次。

一旦复查中发现以下情况,就需要立即停止观察,转为手术治疗:①肿瘤直径增大超过 3 毫米;②肿瘤侵犯到甲状腺外组织;③出现颈部淋巴结转移。从临床数据来看,即使观察期间出现这些情况,再做手术,治疗效果和 “一开始就手术” 几乎没有差异,不会影响预后。

医生结语:理性看待甲状腺癌,避免 “过度治疗”

作为甲状腺外科医生,我想提醒大家:甲状腺癌的治疗核心是 “个体化”,不是 “所有癌症都要切”,也不是 “所有微小癌都能等”。对于符合低危标准的甲状腺乳头状微小癌,“密切观察” 是国际公认的安全方案,它既能避免手术带来的并发症风险,也不会影响患者的生存率。但关键是要和医生充分沟通,明确自己的肿瘤是否真的符合 “低危” 标准,同时严格遵守复查计划,不要因为 “暂时不手术” 就放松警惕。反之,如果肿瘤不符合低危标准,比如尺寸大、位置危险、有转移迹象,也不要因为 “害怕手术” 而拒绝治疗 —— 及时规范的手术,是控制甲状腺癌进展、保障生活质量的关键。总之,面对甲状腺癌,既不用 “谈癌色变” 急于手术,也不能 “掉以轻心” 忽视监测,跟着专业医生的评估走,才是最稳妥的选择。