很多中老年朋友常说一句话:“我自己看看电视也挺好,哪用天天出去跟人凑热闹?麻烦!” 听起来很有道理:一个人清静,不受打扰,也不必勉强自己参与所谓的“集体活动”。可问题是——这种“一个人过”的生活方式,真的对身体和心理好吗?

老年人不愿意社交?

不少中老年人其实心里是矛盾的。年轻时忙工作、忙家庭,到了退休了,好不容易清静点,觉得终于能“自己做主”了。于是常常是:电视剧一集接一集,新闻天天看;刷手机、玩纸牌、睡午觉。这就是为什么我们常听到那句话:“自己待着也挺好。”

但是,长期一个人独处,看似安静自在,实际上却暗暗增加了健康风险。

“独处”真的有害

心理健康受影响

研究显示,长期缺乏社交的人,抑郁和焦虑的风险更高。你可能觉得“我没事啊”,但情绪低落、心态消极往往是在不知不觉中累积的。

免疫力下降

孤独感和社交隔绝会导致免疫功能下降,让人更容易生病,甚至感染后恢复更慢。

心血管和认知风险

缺乏社交的人,心血管疾病的发生率更高。与此同时,孤独也被认为是痴呆的重要危险因素。有研究指出,经常社交的老人,患阿尔茨海默病的风险能降低约40%。

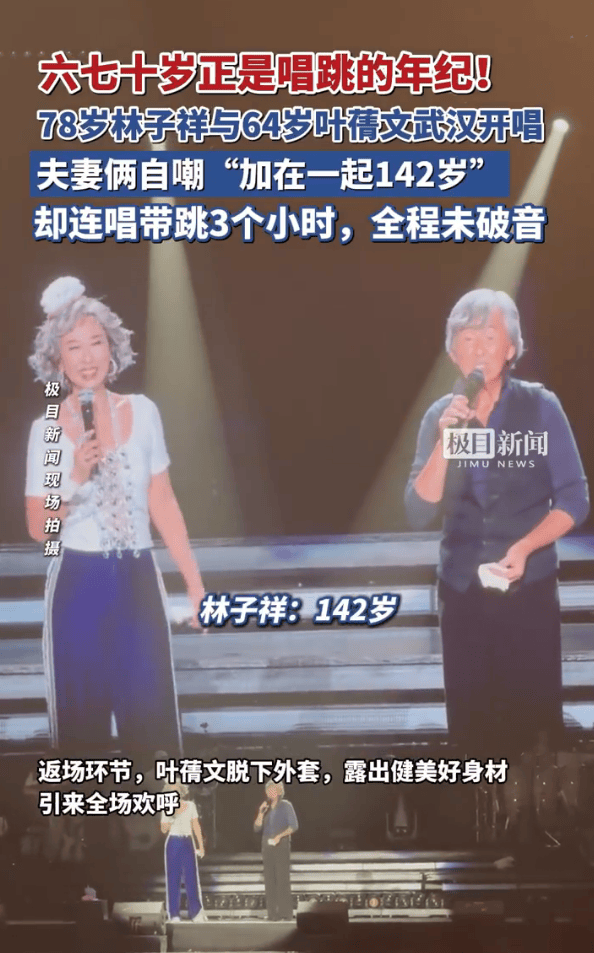

唱歌、听音乐,不光能让人心情愉悦,还能锻炼呼吸和记忆。练书法、画画、写日记,不仅动手,还动脑,有助于延缓大脑衰退。太极、舞蹈、门球,不仅锻炼身体,还提供社交机会。

科学上讲, 兴趣活动能带来所谓的“认知储备”。简单理解就是:就算年龄增长,大脑功能也能“有余量”,延缓衰退。

社交和兴趣对疾病康复也有帮助

你可能会想:“我又没生大病,至于吗?” 但事实上,社交活动对疾病的预防和康复同样重要。癌症患者如果拥有稳定的社交网络,生存率显著高于孤立无援的人。糖尿病、高血压患者,如果经常与人交流、互相监督,控糖、控压的效果也更好。

所以,兴趣和社交并不只是“打发时间”,它们能成为治疗的“辅助药”。

社交一定要花钱?

误区一:社交就是热闹

有人觉得社交就是“非得去跳广场舞”“非得打麻将”,其实完全没这个必要。社交的核心是和别人有积极的互动。哪怕只是跟邻居聊上几句,跟老同学打个电话,也算。

误区二:兴趣爱好要高大上

有人说:“我没什么兴趣,也学不会什么钢琴书画。” 其实,兴趣爱好就是让自己开心、投入的活动。爱养花、喜欢下棋、热衷烹饪,都算。

误区三:社交一定要花钱

有人怕社交要消费,其实完全不用。散步聊天、社区活动、邻里互助,都很实在。

每天至少一次社交互动。不管是面对面还是电话、视频,和朋友家人聊上几句。

培养一到两个兴趣。兴趣不用多,关键是能坚持。比如每天写写字、养养植物、学学新菜。

动静结合。跳舞、太极、快走等活动最好和社交结合起来,一举两得。

循序渐进。不习惯社交的人,可以先从小范围做起,比如约老同事喝茶,逐渐扩大。

一个人宅在家里看电视,短期也许没问题,但长期缺乏社交和兴趣活动,就像是慢慢关掉了大脑和身体的“开关”。所以啊,别再觉得“凑热闹没意义”。和朋友多聊聊,和邻居多互动,找个自己喜欢的小爱好,这些看似“小事”,却可能是你健康长寿的“大事”。

就像一句话说的:“ 孤独会偷走健康,而社交和兴趣,能把青春延长。”