时下最流行的词是什么?

是“减肥”。

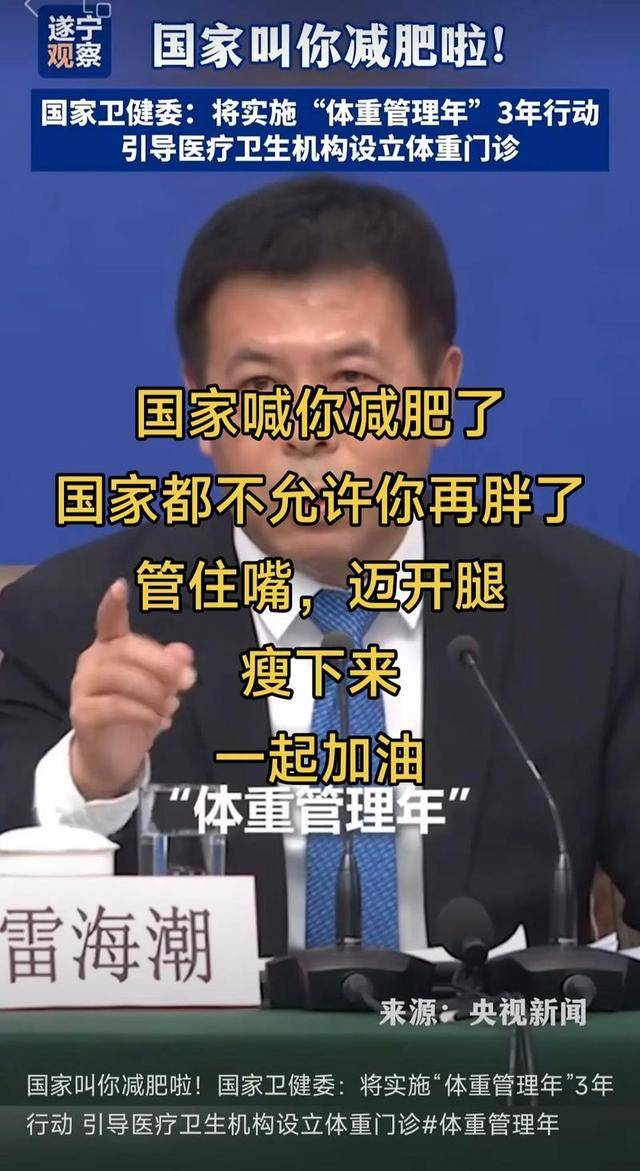

国家卫健委牵头15个部门联合启动“体重管理年”三年行动,从东北的“铁锅炖鱼”减脂食谱到西北的“臊子面”改良方案,连地方特色饮食都纳入了科学减重框架。

这让不少人疑惑:自己的体重秤数字,怎么就惊动了国家?

答案藏在一本“减肥经济学”账本里。

你腰上的赘肉从来不止是个人形象问题,它早已悄悄和医保基金、劳动力效率甚至国家竞争力绑在了一起。

当我国超重肥胖人数突破4亿,每3个成年人里就有1个体重超标,这场“全民发福”就成了必须正视的经济考题。

一、4亿人压弯了医保的腰

“我自己长胖看病,花的是自己的钱,和国家经济有啥关系?”

这种想法忽略了医保的“公共属性”——你看病报销的钱,来自全国纳税人共同缴纳的医保基金。而肥胖正在大口吞噬这笔“救命钱”。

2000亿元,这个数字让人感觉到可怕,这正是医保中有关于肥胖的数据支出。

这个数字有多惊人?

美国最先进的福特号航母造价不足1000亿元,相当于我们每年花在肥胖相关治疗上的钱,能买两艘航母。

有研究预测,若肥胖问题持续蔓延,到2030年,国家每年要为肥胖相关疾病掏出4200亿元,占全国医疗总费用的21.5%以上。

这意味着什么?咱们每个月交的医保费里,有五分之一都可能被肥胖“吃掉”。

对个人而言,肥胖者的年均医疗支出比正常人高30%,45岁以上肥胖人群的超额医疗费用更是占个人总支出的7%以上。

这些钱大多花在高血压、糖尿病等慢性病的门诊随访和药物治疗上,看似零散,加起来就是天文数字。

更可怕的是“并发症连锁反应”。

肥胖不是单一疾病,它会像多米诺骨牌一样引发200多种健康问题,从脂肪肝、心血管疾病到13种癌症都与之相关。

世界银行测算,肥胖带来的经济损失不仅包括直接医疗费,还包括患者误工、家属陪护导致的间接损失,在肥胖高发地区,劳动力市场活力都会显著下降。

二、胖子多了,经济咋跑?

除了“吃钱”,肥胖还在悄悄拉低社会运转效率。

美国一项覆盖70多万员工的研究发现,体重指数(BMI)越高,工作效率损失越大,肥胖者每年因旷工、残疾造成的成本比正常人高出近2000美元。

在我国,类似的问题同样存在,肥胖人群的工作效率比普通人低10%-20%。

别小看这10%的差距,放大到4亿人群体,对国家经济的影响难以估量。

办公室里,肥胖者更容易因睡眠呼吸暂停导致白天犯困,处理文件的速度会变慢;车间里,体重超标者的体力耐力下降,完成重活的耗时会增加。

更严重的是,肥胖导致的慢性病可能让劳动者提前退出职场,造成“劳动力断层”。

英国的教训就在眼前。这个超四分之一成年人肥胖的国家,每年因体重问题损失980亿英镑,相当于全国GDP的3.4%。

更值得警惕的是“肥胖低龄化”。

这些“小胖墩”未来进入职场后,可能面临更高的健康风险和效率问题。

有识之士指出,青少年肥胖本质上是“未来劳动力质量的透支”,若不干预,十几年后将直接影响国家竞争力。

三、为什么我们越来越胖?

看到这里有人会问:“谁不想瘦?可减肥咋就这么难?”

答案藏在经济发展带来的生活方式剧变里,我们正掉进一个“被动发胖”的陷阱。

第一个推手是食品工业的“低成本诱惑”。

人类进化几十万年里,“吃饱”一直是奢望,对高糖高脂食物的渴望刻进了DNA。

但进入工业文明后,情况彻底反转:工厂能以极低成本生产海量热量炸弹——9块9的奶油蛋糕、30块12罐的可乐、24小时随叫随到的炸鸡烧烤,热量获取的门槛低到了极点。

食品企业的“控脑术”更让抵抗变得艰难。

为了让消费者上瘾,它们会精准调配糖、盐、脂肪的比例,打造“极乐点”食物,这种配方能直接刺激大脑奖赏中枢,让人越吃越想吃。

更关键的是,这些高热量食物往往比健康食品更便宜:一斤炸鸡的价格可能比一斤菠菜还低,这种“价格倒挂”让很多人被动选择了不健康饮食。

第二个推手是城市化带来的“不动革命”。

随着经济增长,我国体力劳动岗位越来越少,脑力工作者占比持续上升。摄入的热量没地方消耗,自然就变成脂肪堆积在腰腹。

这种“能量失衡”不是个例,而是全球性趋势。

美国上世纪70年代的经历就是镜子:当时农业技术爆发导致玉米过剩,企业把玉米加工成玉米糖浆,疯狂添加到饮料、零食中。

短短30年,玉米糖浆渗透到美国人的每顿饭,直接推高了肥胖率——现在每5个美国人里就有2个胖子,2010年肥胖相关医疗开销就达1700亿美元,卖糖浆赚的钱根本填不上医疗窟窿。

四、全球都在“逼”国民减肥

面对肥胖的经济杀伤力,全球大国都动真格了。

从税收杠杆到政策禁令,各国的“减肥新政”本质上都是在算经济账。

英国政府在2018年就开始对每100毫升含糖量超5克的饮料进行分级征税,倒逼企业改良配方。

数据显示,政策实施5年间,英国软饮糖分总销量下降34.3%,每年能节省150亿英镑医疗资金。

墨西哥2014年开征“糖税”后,含糖饮料销量最高降了17%,每年医疗支出减少4900万美元。

除了征税,“从娃娃抓起”成了共识。

西班牙规定全国校园小卖部禁止售卖薯片、冰淇淋等高热量零食;日本开展“腰围行动”,要求40-74岁员工定期测腰围,企业督促不力会被罚款。

国家不仅发布了《体重管理指导原则》,给出适配各地口味的减肥食谱,还推动医疗机构开设体重管理门诊,连AI智能助手都用上了——合肥推出的“减单”大模型,能结合40万患者数据提供个性化方案。

政策推动下,“减肥经济”正成为新增长点。

2024年两会后,安踏、李宁等体育品牌股价大涨,健身相关企业一年新增4.5万家,体脂秤、黑咖啡等减重商品搜索量暴涨2.3倍。

有机构预测,2025年我国体育产业总规模将达4.08万亿元,体重管理正在从“花钱项”变成“赚钱项”。

结语:

看到这里,你该明白国家为什么“催你减肥”了。

这不是多管闲事,而是一笔关乎每个人的经济账:

对个人来说,减肥能省医疗费——肥胖者年均医疗支出比正常人少花30%,避免慢性病带来的收入损失;

更重要的是,减肥从来不是“单打独斗”。现在国家已经搭好了舞台:医院有专业门诊,手机有AI助手,超市里低脂食品越来越多,小区健身器材越来越全。

《成人肥胖食养指南》里的建议其实很简单:每天吃够500克蔬菜,每周运动150分钟,控制油盐糖摄入,这些小事坚持下来就能改变体重。

有人说“减肥太难,工业文明的诱惑扛不住”,但看看英国的糖税效果、日本的腰围管理,就知道只要全社会形成合力,肥胖是可防可控的。

毕竟,我们的目标不是追求“骨感美”,而是守住健康体重——这既是对自己负责,也是为国家经济“减负”。

当4亿人的体重回归正常,节省下的4200亿医保资金,能建多少所学校、修多少条高铁、支持多少科技研发?

这笔“减肥经济学”的账,值得每个人好好算算。毕竟,你的腰围,真的关系着国家的未来。