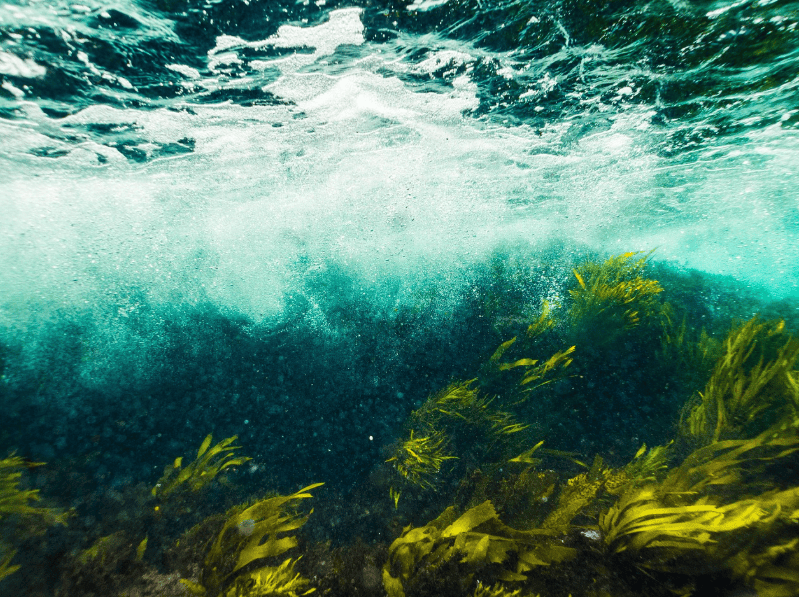

在工业化与城市化加速的今天,水体富营养化已成为全球性生态挑战,而蓝绿藻(又称蓝藻)的异常增殖则是这一问题的核心表征。作为水生态系统的“预警信号”,蓝绿藻的监测不仅关乎水质安全,更直接影响人类健康、生态平衡及经济发展。本文将从科学监测、生态影响、技术手段及治理策略四个维度,解析蓝绿藻在水质检测中的关键价值。

蓝绿藻:水体健康的“生物指示剂”

蓝绿藻是地球上最古老的光合自养生物之一,其生长对水温、光照及营养盐(如氮、磷)高度敏感。当水体中总氮(TN)、总磷(TP)浓度超标时,蓝绿藻可通过快速繁殖形成“水华”,导致水体透明度下降、溶解氧锐减。例如,我国太湖、阳澄湖等水域曾因蓝绿藻暴发引发大规模鱼群死亡,水质恶化至劣Ⅴ类标准。

科学依据:根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002),叶绿素a(Chla)浓度是评估富营养化的核心指标。轻度富营养化水体中叶绿素a含量<10μg/L,而中度富营养化水体可达10-26μg/L。广东省地方标准(DB44/T 2261-2020)进一步明确,当蓝绿藻密度超过1×10⁷ cells/L时,需启动水华防控预案。这些数据为水质管理提供了量化依据。

蓝绿藻的生态与健康威胁:从水体到餐桌的连锁反应

- 生态链崩溃:蓝绿藻水华会遮挡阳光,抑制水下植物光合作用,导致溶解氧进一步降低。死亡藻体分解时释放的有机物还会加剧水体富营养化,形成恶性循环。例如,2021年某湖泊治理案例显示,蓝绿藻暴发后,底栖动物种类减少60%,鱼类种群结构严重失衡。

- 毒素风险:部分蓝绿藻(如微囊藻)可产生微囊藻毒素(Microcystins),该毒素具有肝毒性、神经毒性及致癌性。世界卫生组织(WHO)规定,饮用水中的微囊藻毒素限值为1μg/L。若人类直接接触含毒素水体,可能引发皮肤过敏、急性肠胃炎;长期摄入则可能导致肝癌风险上升。

- 经济损失:蓝绿藻暴发直接影响渔业、旅游业及饮用水安全。2023年某水库因蓝绿藻污染导致供水暂停,周边农业灌溉受阻,直接经济损失超千万元。

技术革新:从实验室到野外的监测革命

传统蓝绿藻监测依赖显微镜计数法,但存在操作复杂、响应滞后等缺陷。近年来,荧光法、流式细胞术及卫星遥感等技术的突破,实现了对蓝绿藻的实时、精准监测:

- 荧光法传感器:如双羿DA-SZ2-B-L2B监测仪,通过测量藻类体内叶绿素的荧光信号,可实时输出蓝绿藻密度(0-30万cells/mL),并支持自清洁功能,维护周期延长至30天。

- 在线监测网络:某司浮船式系统结合GPS定位与多参数传感器,可同步监测水温、pH、溶解氧等指标,为水华预警提供立体数据支持。

- 卫星遥感:利用MODIS卫星数据反演叶绿素a浓度,可实现大范围水域(如太湖)的动态监测,空间分辨率达250米。

治理策略:从监测到行动的闭环管理

蓝绿藻监测的价值不仅在于“发现问题”,更在于“解决问题”。当前治理技术可分为三类:

- 物理拦截:通过超声波、气浮装置破坏藻细胞结构,但成本较高且易复发。

- 化学灭杀:使用硫酸铜等药剂可快速除藻,但可能引发二次污染。

- 生物修复:山东碧沃丰公司采用微生物菌剂分解藻毒素,在太湖治理中实现水质从劣Ⅴ类提升至Ⅳ类,且无生态副作用。

案例启示:2024年某市建立“监测-预警-处置”联动机制,通过12个在线监测站实时传输数据,当蓝绿藻密度超过阈值时,自动触发微生物投加装置,使水华持续时间缩短70%。

未来展望:科技赋能可持续水管理

随着物联网(IoT)与人工智能(AI)的发展,蓝绿藻监测正迈向智能化。例如,AI算法可分析历史数据预测水华爆发风险,无人机巡检系统可快速定位污染源。联合国环境规划署(UNEP)预测,到2030年,全球80%的大型水体将部署智能监测网络,实现从“被动治理”到“主动预防”的转变。

结语

蓝绿藻的监测与治理,是守护水资源安全的最后一道防线。通过科学标准的制定、先进技术的应用及跨部门协同管理,人类完全有能力将这一生态挑战转化为可持续发展的机遇。正如国际自然保护联盟(IUCN)所言:“监测蓝绿藻,就是监测地球生命的脉搏。”唯有以科技为刃、以生态为纲,方能实现“人水和谐”的永恒愿景。