在阅读本文前,欢迎您先点一下“关注”,这样不仅方便讨论与分享,也能让您获得更多参与感。感谢支持!

---

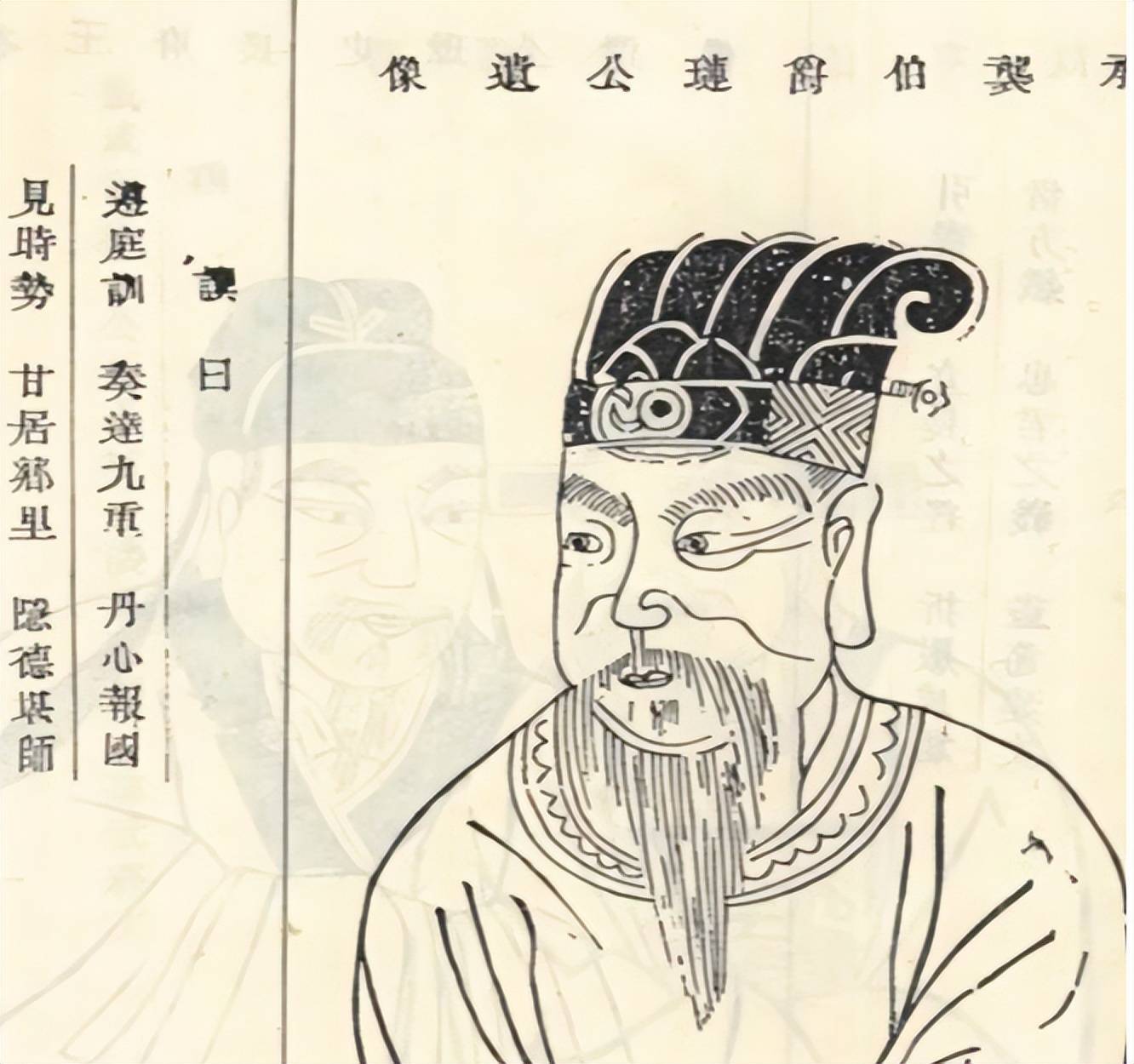

刘基,字伯温,是大明王朝的开国功臣之一,以文士身份受封“诚意伯”,爵位世代相传。在民间,他更广为人知的形象是智慧超群、料事如神的“神算子”。

朱元璋推翻元朝、建立大明的过程中,有三位功臣尤为重要:李善长坐镇后方、粮草充足,被称为朱元璋的“萧何”;徐达征战四方、攻破元大都,是明朝“韩信”般的人物。而刘伯温则以谋略著称,每逢关键时刻总能帮助朱元璋作出正确决策,被誉为他的“张良”。建国后,他协助修订《大明律》,并提出“卫所制度”,在明初国家制度的建立中起到了重要作用。

然而,这位传奇谋士的一生,却在结局处蒙上了一层悲剧色彩。

---

一、朝堂争锋:萧何与张良的对立

1368年,朱元璋在应天府登基称帝,任命刘伯温为御史中丞兼太史令。李善长功高一等,被封为丞相,而刘伯温则掌谏台之职,负责监督朝政。然而,自宋代以来,御史台的职能已从“镜鉴君主”演变为“制衡权臣”的利器,这也意味着刘伯温天生与李善长处于对立面。于是,“萧何”和“张良”开国之初便针锋相对。

刘伯温亲历元朝末年的政治混乱,对宽松的法律深恶痛绝。他主张以严刑治国,再加上嫉恶如仇的性格,使他得罪了不少权贵。尽管如此,朱元璋仍因欣赏他的正直和智慧,让他稳坐御史台。

---

二、权力暗流:毒药与疑云

1371年,李善长告老还乡,推荐汪广洋和胡惟庸继任。刘伯温曾直言两人能力不足,尤其胡惟庸难堪大任,但朱元璋并未采纳意见。后来,杨宪被诛,丞相之争愈发复杂。

不久后,刘伯温患重病。朱元璋命胡惟庸送医送药,然而药方却让他的病情加剧。刘伯温虽起疑心,但未明朱元璋态度,仅委婉进宫陈述。不久后,他便病逝。御史台上便传出“刘伯温被毒杀”的流言。

数年后,胡惟庸谋反案爆发,朱元璋下令株连其族,并流放汪广洋(途中自尽)。这一事件再次让人怀疑,刘伯温之死是否与胡惟庸有关,甚至有人揣测朱元璋是否借刀杀人。

刘伯温死后,胡惟庸党羽陷害刘伯温长子刘琏,致其早逝。朱元璋虽赐刘伯温后代“诚意伯”爵位世袭,但这场权力风暴,已让这位智者之家陷入悲剧。

---

三、父志难继:两子同殒风波中

朱元璋对刘伯温十分怀念,对其子刘琏和刘璟也寄予厚望。刘琏为官廉洁,被朱元璋称赞如其父;刘璟则更像刘伯温,精通兵法、刚正不阿,敢于直言朝政错误,甚至对藩王朱棣也毫不退让。

一次下棋时,朱棣问刘璟:“就不能让几步吗?”刘璟答:“该让的自然会让,不该让的一步也不退。”这句看似下棋的话,却暗藏他一生的执拗。

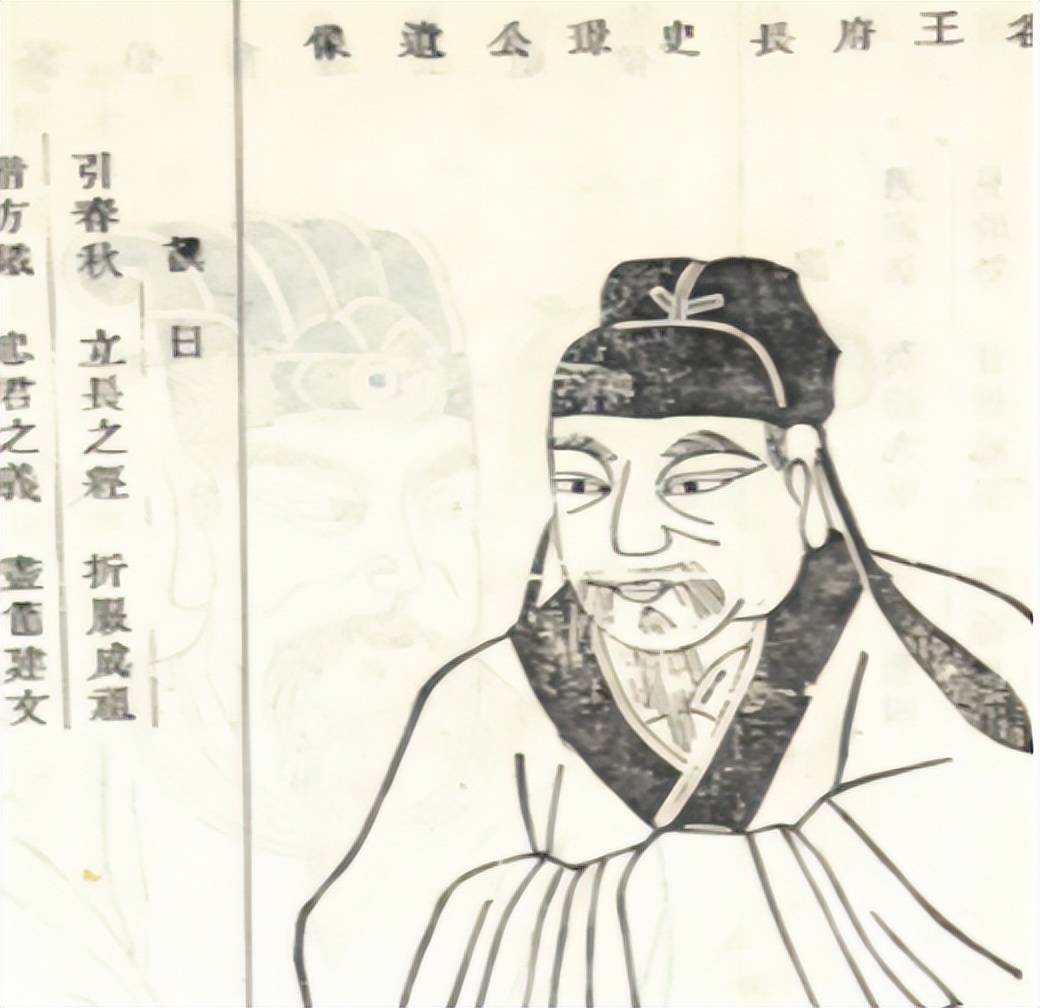

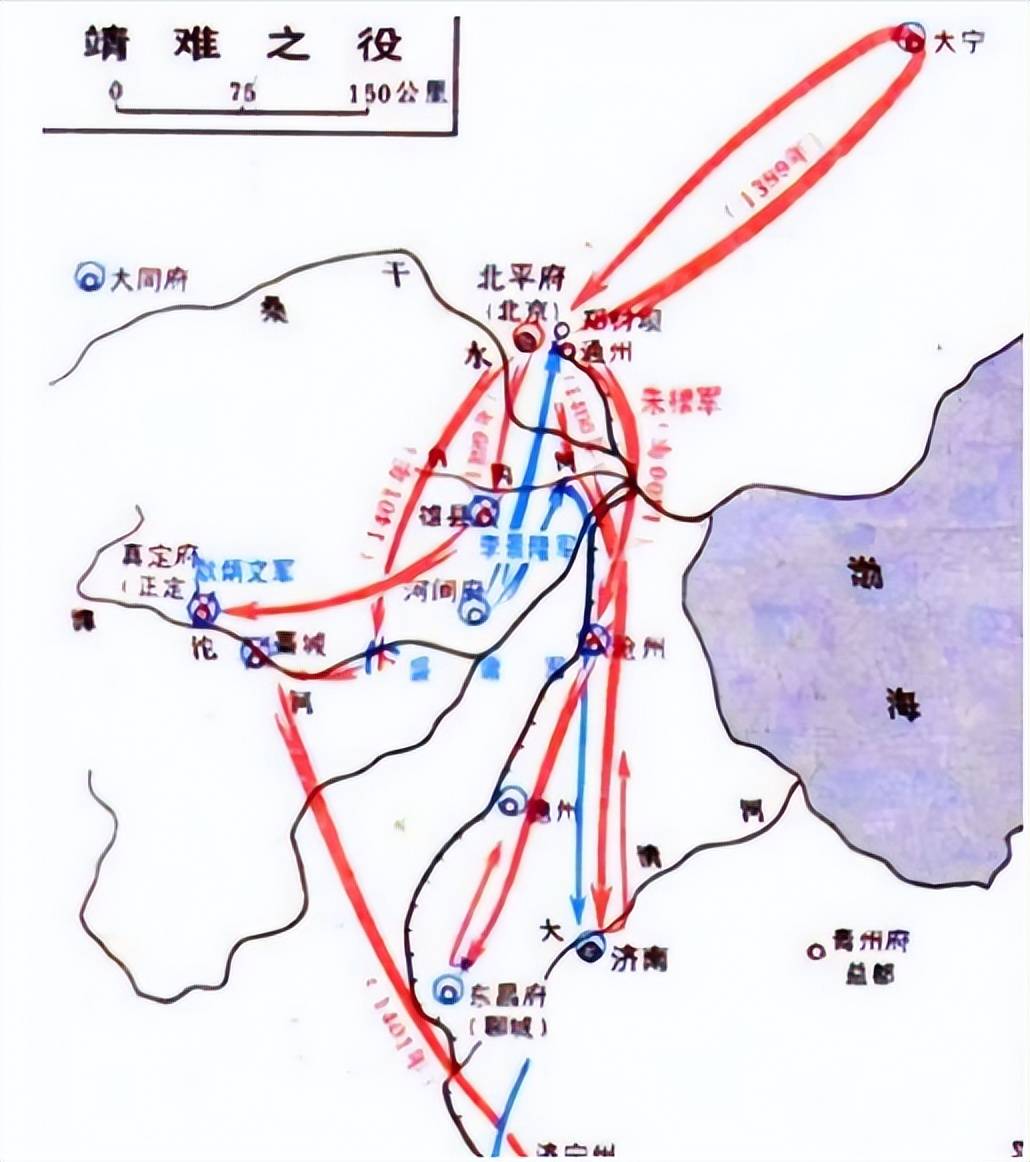

朱元璋死后,朱棣发动“靖难之役”,与建文帝争夺皇位。刘璟随谷王南下勤王,并献上平叛十六策,却被弃用。李景隆自大轻敌惨败,建文帝一再失策,刘璟心灰意冷,辞官归乡。

1402年,朱棣称帝为永乐帝,召刘璟出仕。刘璟忆起朱元璋对自己的期许、父兄的清正,拒绝赴任。朱棣大怒,强行召见。刘璟面见朱棣时直呼“殿下”,并直言:“百年之后,您也难逃‘篡’字。”朱棣震怒,将其下狱,刘璟当夜自缢。

他深知此举将激怒朱棣,却依旧选择以死守节,宁愿“跪死一子”,也不在这场权力棋局中苟且。

朱棣念刘伯温开国功勋,没有株连其族,爵位也得以保留。然而,这个家族三代皆因权力漩涡而殒命,悲剧意味愈发浓重。

---

四、权力无情:智者亦为浪花

刘伯温父子三人的悲剧,既是明初功臣与皇权角力的牺牲品,也是党争激化下的牺牲者。在皇权面前,再大的功劳也显得渺小;在激烈的权斗中,他们不过是历史洪流中的一朵浪花。

刘伯温试图远离漩涡,却未能如愿;长子被卷入党争,次子选择赴死以守忠诚。历史早已证明,在“权”面前,个人意志微不足道。

正如那句古话:“自古皇权多无情。”刘伯温一家的悲剧,不过是那个时代最深沉的注脚。