“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平”。秋分当天日夜时间均等,而后夜愈长日愈短。全国大部分地方气温下降快速而明显。

秋分节气是二十四节气中第十六个节气,也是秋天的第四个节气。“秋分”与“春分”一样,都是古人最早确立的节气。

秋分是美好宜人的时节,秋高气爽,丹桂飘香。秋分平分秋色,万山红遍,层林尽染。秋分带走初秋的淡雅,迎来深秋的斑斓。

《月令七十二候集解》:“八月中……解见春分”。“分”示昼夜平分之意,同春分一样,此日阳光直射地球赤道,昼夜相等。此后白天渐短,夜晚渐长。

《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平”。秋分这天正好在秋季90天的中间,有着“平分秋色”的意思,所以叫“秋分”。

“秋分”的意思有二:一是,昼夜时间均等,并由昼长夜短变为昼短夜长。每年的9月23日前后,太阳在这一天到达黄经180度,直射地球赤道,因此全球大部分地区这一天的24小时昼夜均分,各12小时;在北极点与南极点附近,这一天可以观测到“太阳整日在地平线上转圈”的特殊现象。

二是,气候由热转凉。按我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为四季开始的季节划分法,秋分日居秋季90天之中,平分了秋季。

《圆运动的古中医学》:白露秋分二节。热降液生,此时地面,早晚便有露气。秋分以前,地面上的热多,地面下的热少。到秋气下降,暑气入地,地面上有了露时,地面上的热,与地面下的热,多少一样,上下平分,故曰秋分。

秋分刚好是秋季九十天的中分点。正如春分一样,阳光几乎直射赤道,昼夜时间的长短再次相等,可以说秋分是一个相当特殊的日子。因为秋分节气已经真正进入到秋季,作为昼夜时间相等的节气,人们在养生中也应本着阴阳平衡的规律。

秋分三候

我国古代将立秋分为三候:

1

一候雷始收声

古有曰:雷,二月阳中发声,八月阴中收声,入地则万物随入也。

秋分以后,下雨不会再打雷,再也不用担心夜晚会被惊雷吓醒。

2

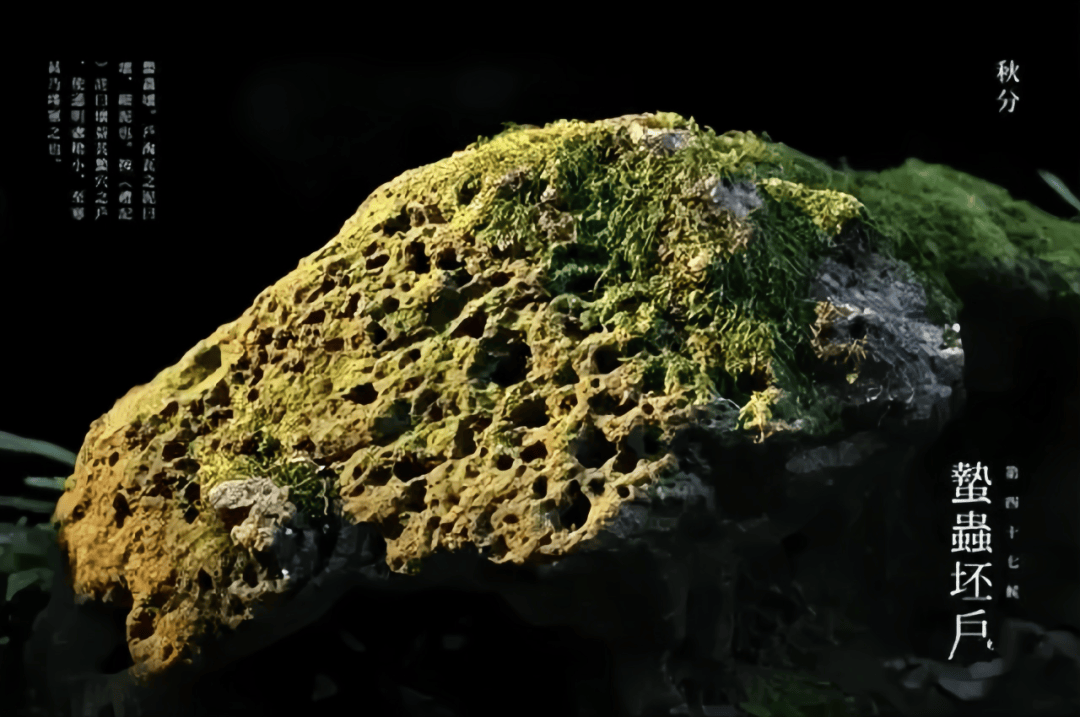

二候蛰虫坯户

秋分过后,昼短夜长,天气变冷,蛰居的小虫开始藏入洞穴之中,以防寒气入侵。

秋天完全占据天地之间的舞台,早已听不到秋蝉的嘶鸣,田野里的虫鸣声也变得稀疏喑哑。

3

三候水始涸

《礼记》注曰:“水本气之所为”,春夏气至,故长,秋冬气返,故涸也。

由于天气干燥,水气蒸发快,降雨量也开始减少,湖泊河流中的水量变少,一些沼泽及水洼处便处于干涸之中,便是诗人爱说的“秋水消瘦”、“秋水清瘦”。

“秋分无生田,准备动刀镰”,玉米绽开了黄灿灿的笑容,高粱托举着红灿灿的火把,谷子地一片金黄,田野里油画一样绚烂多彩。

掰玉米,收高粱,割谷子,丰收后欢乐的笑声在田野上空回荡。

“秋分收花生,晚了落果叶落空”,是刨花生的时候,而经了秋露的红薯叶梗,也可以用水焯了,凉拌,淋上小磨香油、蒜汁、老陈醋,新鲜花生米和凉拌红薯叶梗,可是以前人们下酒的美味佳肴呢!

除了秋收,还有秋种,“白露早,寒露迟,秋分种麦正应时”,秋分还是个抢种冬小麦的时节,更是一年中忙碌的时节。

秋分节气民间习俗

秋分时节,有很多的习俗,比如秋祭月,吃秋菜,送秋牛,粘雀子嘴,放风筝,做面雀等,在很多地方依旧延续着......

淳朴的劳动人民,敬畏着自然,也依靠着自然的馈赠生活。

1

吃秋菜

“秋菜”是一种野苋菜,乡人称之为“秋碧蒿”。

秋分这天去采摘秋菜,在田野中搜寻时,多见是嫩绿的,细细棵,约有巴掌那样长短。采回的秋菜一般家里与鱼片“滚汤”,名曰“秋汤”。

有顺口溜道:“秋汤灌脏,洗涤肝肠。阖家老少,平安健康。”一年自秋,人们祈求的还是家宅安宁,身壮力健。

2

送秋牛

秋分那天,有挨家送秋牛图的人。“秋牛图”是把二开红纸或黄纸印上全年节气,还要印上农夫耕田图样。

送图者都是些民间善说唱的人,言词虽随口而出,却句句合辙押韵,主要说些秋耕和吉祥顺应农时的话,祝福收成好。

3

粘雀子嘴

秋分这一天农民都按习俗放假,每家都要吃汤圆。

人们把不用包心的汤圆煮好,用细竹叉扦着置于室外田边地坎,名曰粘雀子嘴,免得雀子来破坏庄稼。

4

放风筝

秋分期间还是孩子们放风筝的好时候。尤其是秋分当天,甚至大人们也参与。

风筝类别有王字风筝,鲢鱼风筝,眯蛾风筝,雷公虫风筝,月儿光风筝,其大者有两米高,小的也有二三尺。人们不仅放风筝,还要相互比赛看谁放得高。

秋分节气养生防凉燥

俗话说,一场秋雨一场凉。随着秋分节气的到来,冷空气开始日渐活跃,早晚温差明显加大,对于秋分养生,防凉燥成了头等大事。

由于秋令气候温凉有异,故而外燥有温燥和凉燥。以时令节点为分界,白露为温燥,秋分为凉燥。凉燥属次寒、小寒,凉燥犯肺,则肺气不宣,津液不布,聚而为痰,症见头痛恶寒,咳嗽痰稀,鼻塞咽干,舌苔薄白。温燥属热,易于伤津耗液,使肺金清肃之令不行,症见头痛身热,干咳少痰,或气逆而喘,口渴鼻燥,舌边尖红,苔薄白而燥。

温凉不同,缓解的方法也不同。若是凉燥,要温润止咳,适合吃些偏温的食物,如杏仁、淮山、山芋、板栗等。除以上食物,萝卜也是缓解凉燥的“好帮手”。白萝卜味辛、甘、性平,归肺脾经,具有下气消食、润肺化痰,通便等功效,对消化不良、便秘、咳嗽痰多等病症有一定的治疗作用。

因其色白,属金,入肺,故有利润燥。而胡萝卜味甘、性平,入肺、脾经。具有消食通便,润肺化痰,补肝明目,清热解毒等功效。能治疗食欲不振、腹胀腹泻、咳喘痰多、视物不明、夜盲症、便秘等病症。因白萝卜、胡萝卜都入肺经,都有润肺化痰的功效,因此对干咳都有一定的缓解作用。

秋分节气养生

1

调节情绪,消除伤感

俗话说:“伤春悲秋”。秋天万物凋零,是一个很容易让人产生萧索之意的季节。从而也容易导致出现情绪低落,甚至是伤感、忧郁的状态。

此时要多与朋友聚会聊天,趁着秋高气爽的天气出去逛逛公园、游览山水,有助于不良情绪的发泄,避免悲意的产生。多笑、常笑、开口笑,还能保养肺气。当然,如果自己无法调节情绪,还需寻求心理医生的帮助。

2

充足睡眠,早睡早起

《黄帝内经》有说:“秋三月……早卧早起”。

在秋天,睡眠上应该做到睡得早、起得早,即每晚最好在10:30上床,顺应人体养阴藏神的需要,使第二天保持精力充沛,也开始做好保养阳气的准备,符合“秋冬养阴”的养生原则。中午有条件的最好睡一觉,无条件的也要在座椅上闭眼静养15分钟。

3

适当运动,对抗疲乏

适当的运动是对抗疲乏的有力武器,散步、慢跑都是不错的选择。但是要根据自己日常的运动量来调整。如果平常运动较少的应该从轻量的运动开始,逐渐过渡到有氧运动,如果超出了自身的耐受能力,反而会增加疲劳感。

4

常梳头发,头脑清醒

头部是穴位比较密集的地方,常梳头发,不仅有助于促进局部的血液循环,同时也有疏通经络、按摩穴位的作用。有空的时候可以试试五指梳。这在中医推拿功法里有一招叫作“拿五经”,即用五指分别点按头部中间的督脉,两旁的膀胱经、胆经,左右相加共5条经脉,每次梳头就是在梳五经。每次大概3分钟就能达到效果。

5

补充水分,防止干燥

“秋燥”也是秋天很容易出现的问题,人体也容易因为缺水而导致疲乏。因而,每天补充足够(2升左右)的水分是十分必需的。

也可以泡些西洋参茶,起到养阴提神的作用。另外也可以配合多吃一些滋阴润燥的食物,如蜂蜜、百合、雪耳、沙参、玉竹等。同时也要尽量少吃葱、姜、蒜、辣椒等辛味的食品和油炸、酒和干燥的膨化食品等。

6

饮食有节,多吃蔬果

在饮食上,无论过多、过少都会导致疲乏犯困。吃得过多会导致血液多集中在消化道,使大脑的血液供应不足。吃得少,脑部的营养供应更不足。所以饮食要做到有节制,三餐定时、不过饥过饱、少吃油腻,也能够有效减轻疲乏。

秋分节气穴位养生

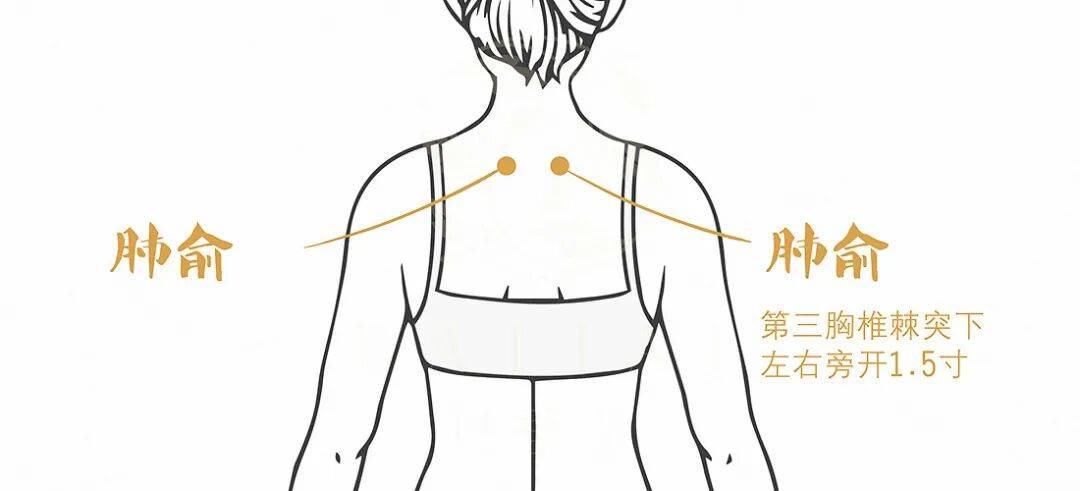

肺与秋气相通应,同时肺与大肠相表里。所以秋分穴位养生仍以“补养肺气”为原则,推荐养生穴位:肺俞穴和大肠俞穴。

1

肺俞穴

肺俞穴是肺脏之气输注背部之处,与肺脏内外相应,是治疗肺脏疾病的重要腧穴,按摩肺俞穴有解表宣肺,清热理气,调肺和营,补劳清热等作用。

定位:在背部,当第3胸椎棘突下,旁开1.5寸。

操作方法:每晚临睡前端坐椅子上,两膝自然分开,双手放在大腿上,头正目闭,全身放松。吸气于胸中,两手握成空心拳,轻敲背部肺俞穴数十下,同时用手掌在背部两侧由下至上轻拍,持续约10分钟。

2

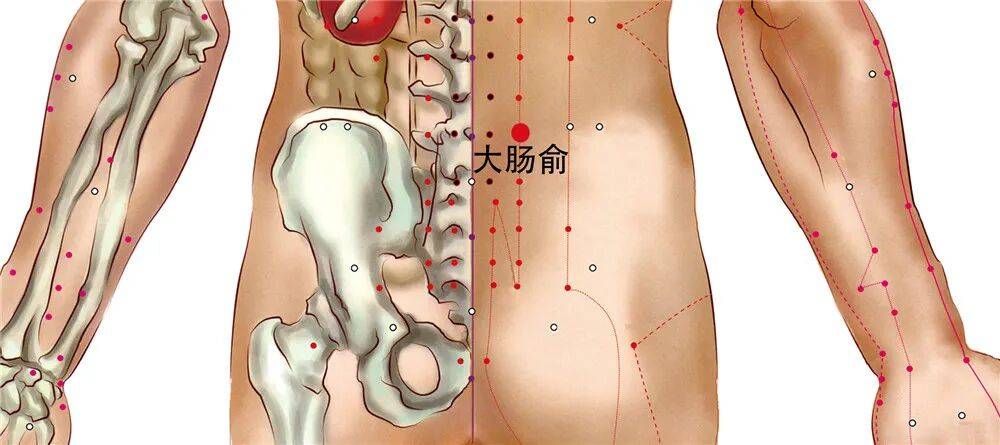

大肠俞穴

大肠俞为手阳明大肠经经气汇聚之处。大肠为“传导之官”,能调节水液代谢。按压该穴位能缓解肠道不适等症状,便秘的时候要重点按压左侧的穴位。

定位:在腰部,当第4腰椎棘突下,旁开1.5寸。

操作方法:双手上下擦揉两侧大肠俞穴,每次3~5分钟,以局部自觉温热感为宜。

联办:长沙芙蓉区美术家协会 《湖南书画》杂志 《书画艺术》报

编辑:璐子 复审:龙延 来源:道医课堂

版权声明:本文版权归作者所有,仅代表作者个人观点;本公众号文章仅用于交流学习目的,无意剽窃和抄袭,若涉及版权问题或标记有误,请联系我们。

【书画艺术1929期】《书画艺术报》余德泉书法小品展专刊

【书画艺术1931期】《书画艺术报》鲐背春秋—熊大炎专刊

【书画艺术1934期】鲐背春秋——杨炳南展品欣赏

【书画艺术2024期】《湖南书画》2023年第一期电子版(精彩抢先看)

【书画艺术2237期】《湖南书画》第八十期电子版(精彩抢先看)

▪ 遮

▪ 三

疑

5 思想重心

6 思想要义(行)

▪ 发趣义(所依)

▪ 三假义(范围)

▪ 无住义(性质)

7 成立情况

▪ 成立背景

▪ 成立时间

8 弘注情况

▪ 印度的情况

▪ 北传的情况

▪ 藏传的情况

▪ 近世的情况

9 文化影响

▪ 经变相

▪ 单经写本

▪ 单经刻本

▪ 其他

版本情况编辑

汉译本的情况

翻译时间译者译名大正藏位置备注

402年(姚秦)

鸠摩罗什

金刚般若波罗蜜经

大正八·No.235 [1]

译於长安逍遥园;是流传最广的版本

509年(元魏)

菩提流支

金刚般若波罗蜜经

大正八·No.236 [2]

译於洛阳永宁寺;唐代学人多依此本

562年(陈)真谛金刚般若波罗蜜经大正八·No.237 [3] 译於广州制旨寺(今光孝寺)

590年(隋)

达摩笈多

金刚能断般若波罗蜜经

大正八·No.238 [4]

译於洛阳上林园;为梵文逐字直译 [5]

经题本是"断割",被后人改为"能断”

648年(唐)

玄奘

大般若经第九会·能断金刚分

大正七·No.220 [6]

为满足唐太宗,玄奘一夜间赶译出来 [7]

703年(唐)

义净

能断金刚般若波罗蜜经

大正八·No.239 [8]

译於长安西明寺

流通本的演变

《金刚经》以鸠摩罗什译本流传最广,其版本变化和被加工的痕迹也最多:

1.流通本的加工:⑴字数的添加:《金刚经》从824年柳公权本5043字,到868年咸通本5125字,到947年寿春本5150字,到1423年朱棣本5169字,到流通本5176字,其经文字数不断增多。(2)“冥司偈”的添加:以历代藏经的校勘记看,《金刚经》有文字上的琐碎变化。其最大变化是被添加的60(62)字“(尔时)慧命须菩提……”一段并最终定型,这是从菩提流支译本移植来的。添加的时间不很明确,后来佛徒为其编造了“僧灵幽”的公案,该段经文因此叫“冥司偈”。(3)首尾附件的添加:从咸通印刷本开始,经首已出现真言;到定型的流通本,被添加到经文前后的颂词、真言、奉请词、发愿文等附件,有近二十篇之多。

2.流通本的分期:⑴以柳公权本为代表的早期版本:柳公权本纪年准确、法度森严、昭然有信。在此824年以前的均属于早期版本,无三十二分划段,不添加任何真言,不添加62字段落;字数在5040左右。⑵以咸通本为代表的中期版本:此时(868年)对《金刚经》的加工刚刚开始,三十二分和附件可添可无,62字一段是必添加的;字数在5140左右。⑶以朱棣本为代表的晚期版本:除朱棣本外,此后均添加三十二分,附件全盘添加,经文逐步定型为5176字;此外经文还有两处被改动,一是善现启请分第二的“应云何住”被改为“云何应住”,二是应化非真分第三十二的“发菩萨心者”被改为“发菩提心者”。 [9-11]

梵本情况

最早出版的梵文校勘本 《金刚经》 是缪勒(F. Max Müller)本。其依据是来自中国和日本的四个梵本。两个日本梵本均是大阪高贵寺所藏,它们最早可追溯到公元9世纪的唐朝。另外则是印刷於北京的两个木刻本。

1900年斯坦因(A.Stein)在新疆发现了一批梵文写本,1903年霍恩雷(A.F.Hoernle)在其中发现了《金刚经》的残片。1916年帕吉特(E.F.Pargiter)将其转写出版,他认为这个写本的时间是公元5世纪末。

1931年,在吉尔吉特(Gilgit),另一个《金刚经》写本随一批梵文写本出土。这个梵本是写在桦树皮上的,原件应有12叶,出土时已遗失了5叶。查卡拉伐汀(N.P.Chakravarti)将其转写为拉丁体并编辑出版。此后杜特(N.Dutt)基於此又出版了天城体版本,并将缺损部分用缪勒版本拼补。根据后来学者的判断,该写本时间在6、7世纪。

以上两个中亚写本出版后,孔泽(E.Conze)在1957年出版了他编订的《金刚经》。他以缪勒本为底,根据伦敦大学亚非学院所藏的一个梵藏双语木刻本和藏文翻译做校订,同时他也参考了中亚梵本、汉译本、无著的注释。

在孔泽之后,P.L.Vaidya和L.M.Joshi先后出版了梵本《金刚经》,但因水平问题,无学术地位。

1989年美国学者叔本(G.Schopen)重新释读吉尔吉特写本 ,并经多方比较出版了他的校本《金刚经》。

21世纪初,在阿富汗又出土了梵文写本《金刚经》,它和吉尔吉特本同属犍陀罗区域,内容和时间上也极为接近。虽然有残缺,但它涵盖了文本前面近60%的内容。与只有7叶的吉尔吉特本可以互为补充。

《金刚经》梵文的出土和出版

时间出版人文献依据情况

1881F.M.MüllerVajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra

日本写本

北京刻本

是《藏要》校勘所据

1916A.F.Hoernle

Manu Remains of Buddhist Literature

Found in Eastern Turkestan

5世纪末新疆写本

内容和罗什译本接近

1956N.P.CharkravartiThe Gilgit Text of the Vajracchedikā吉尔吉特残本相当于无著《论颂》

1957E.ConzeVajracchedikā Prajñāpāramitā

缪勒版本为底本

并参照其他诸本

是一个混合文本

1959N. DuttVajracchedikā Prajñāpāramitāsūtra

吉尔吉特本

缪勒版本

是1956年吉尔吉特本

的天城体版本

1961P.L.VaidyaVajracchedikā Nāma Triśatikā Prajñāpāramitā存在欠理据的改动

1989G.SchopenManu of Vajracchedikā Found at Gilgit吉尔吉特写本受到学界的肯定

2006P.HarrisonVajracchedikā Prajñāpāramitā阿富汗写本与吉尔吉特写本接近

其他翻译

英译

DIAMOND-CUTTER,Translated by E.B. Cowell, F. Max Mulller, and J. Takakusu [12]

E. S. Beal, in Journal of Royal Asiatic Society, N. S. I., pp.1-24, 1864-1865.

William Gemmel:The Diamond Sutra, London, Trubner 1912.

A Buddhist Bible, ed. by Dwight Goddard(佐佐木指月), Vermont, The Oxford 1931, Enlarged edition [13-14]

A. F. Price:The Jewel of Transcendental Wisdom,, the Buddhist Society 1947. The Diamond Sutra.1955. [15]

Daisetz T. Suzuki(铃木大拙), Manual of Zen Buddhism, 1934, pp.43-56.(部分英译) [16]

The Diamond Sutra (Tibetan-English),Lobsang Chunzin & Michael Roach(藏文英译) [17]

The Diamond That Cuts Throuch Illusion,Provided by The Plum Village and SUNY Stony Brook BSPG [18]

The Diamond Perfection of Wisdom Sutra,Translated by Charles Luk(陆宽昱) [19]

The Diamond Sutra,Translated into English by Charles Patton [20]

Vajra Prajna Paramita Sutra with Commentary by Venerable Master Hsuan Hua [21]

The Diamond Sutra,Translated by A. Charles Muller [22]

法译C. de Harlez, Journal Asiatique, 8 ième série, tome 18,1891, pp.440-509.

德译Max Walleser(瓦理瑟), Prajñāpāramitā. Die Vollkommenheit der Erkenntnis, 1914, pp.140-158.

匈牙利Gyémánt szútraZsolt Hadházi [23] ;Agócs Tamás [24]

俄译АЛМАЗНАЯ ПРАДЖНЯ-ПАРАМИТА СУТРА Е. А. ТОРЧИНОВ [25]

荷兰译De Diamant Sutra Bhiksuni Rátana [26] ;Ho Sen Antwerpen [27]

日译南条文雄《梵本金刚般若经讲义》(东京光融馆,明治42年)

渡边照宏《现代语译金刚般若经》(《在家佛教》第30号以下、昭和31年9—12月、昭和32年1—3月号)

中村元、纪野一义《金刚般若经》(《般若心经、金刚般若经》岩波文库、昭和36年11月)

宇井伯寿《金刚般若经和译》(《大乘佛典之研究》岩波书店,昭和38年7月)

长尾雅人《金刚般若经》(《世界名著二:大乘佛教》中央公论社、昭和42年12月。节译)

藏文译

Ḥphags-pa śes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa rdo-rje gcod-pa shes-bya-ba theg-pa chen-poḥi mdo [28]

圣般若波罗蜜多能断金刚大乘经:有寺本婉雅、青木文教、阿满得寿日译、A.David-Neel法译、I. J. Schmidt德译

其他于阗语译:斯坦因发现於敦煌千佛洞,由Ernst Leumman, Sten Konow出版

粟利语译:部分由H. Reichelt, F. Weller出版

蒙古语译:收录於康斯(Conze)本

满洲语译:由C. de Harlez将其原文与法译出版

春日井真也、横山文纲、香川孝雄、伊藤唯真共编《金刚般若波罗蜜经诸译对照研究》大阪少林寺、1952年

内容简介编辑

开示无住

摘取“初问初答”和“再问再答”二段经文,略作说明。

【初问初答】

“善男子善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心……菩萨於法,应无所住行於布施。”

此二问是为发大菩提心者问。发心者在动静语默、来去出入的一切中,如何能安住於菩提心而不动?所以问云何应住。众生心有种种颠倒戏论,所以问云何降伏其心。住是住於正,降伏是离於邪,住是不违法性,降伏是不越毗尼。但此住与降伏是在实行中去用心。如本经在发菩提心──愿菩提心,行菩提心,胜义菩提心等,开示悟入此即遮即显的般若无所住法门。

菩萨於法应无所住,能不住於色声之境乃至法境。住是取着不舍。众生於六尘境起意识时都有自性执见,以色为实色,以声为实声。因为取着六境,即为境所转而不能自在。菩萨的布施行,对所施所受的一切能远离自性妄取。否则,觉得有我是能施,他是受施,所施物如何如何,希望受者的报答,希望未来的福报,甚至贡高我慢,这都从住於法相而生起。

【再问再答】

“善男子善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,应云何住?云何降伏其心?”“佛告须菩提……当生如是心,我应灭度一切众生,灭度一切众生已,而无有一众生实灭度者……实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。”

这里须菩提请问和如来答复与前面一样。前面宣说般若道,以下说方便道。前面的明心菩提约凡入圣的悟证说是成果;但望於究竟佛果,这才是无相发心的起点,即发胜义菩提心。前文所问发心以立愿普度众生而发,是世俗菩提心。这里由深悟无我,见如来法身,从悲智一如中发心。前后同样是发无上菩提心,所以须菩提重新请问:应怎样安住和降伏其心?

前观所化境的众生不可得,此处内观发心能度众生的菩萨──我也不可得。依修行次第:先观所缘色声等诸法,人天等众生,皆不可得不可取;但因萨迦耶见相应的能观者未能遮遣,还未能现证。进而反观发菩提心和修菩萨行者──心亦不可得,不见少许法──色心有自性,可为发菩提心者。这才萨迦耶见──生死根拔,尽一切戏论而悟入无分别法性。中观广明一切我法空,以离萨迦耶见的我我所执为入法的不二门。这样降伏其心,能安住大菩提心,出三界而住一切智海中。

遮照中道

“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。”

“……不住声、香、味、触、法布施……菩萨不住相布施,其福德不可思量。”

“不可以身相得见如来……凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”

“有持戒修福者,於此章句能生信心,以此为实……是诸众生无复我相人相众生相寿者相,无法相亦无非法相。”

“无有定法名阿耨多罗三藐三菩提,亦无有定法如来可说。何以故?如来所说法,皆不可取不可说,非法非非法。”

“所谓佛法者,即非佛法。”“应无所住,而生其心。”“离一切诸相,即名诸佛。”

“菩萨应离一切相,发阿耨多罗三藐三菩提心。不应住色生心,不应住声香味触法生心,应生无所住心。”

“若菩萨心住於法而行布施,如人入闇,即无所见;若菩萨心不住法而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。”

“实无有法,发阿耨多罗三藐三菩提心者。”“实无有法,如来得阿耨多罗三藐三菩提。”

“如来者,即诸法如义。”

“如来所得阿耨多罗三藐三菩提,於是中无实无虚。是故如来说一切法,皆是佛法。”

“实无有法名为菩萨,是故佛说一切法无我无人无众生无寿者。”

“若菩萨通达无我法者,如来说名真是菩萨。”

“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”

“如来不应以具足诸相见,何以故?如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足。”

“我於阿耨多罗三藐三菩提,乃至无有少法可得,是名阿耨多罗三藐三菩提。”

“是法平等,无有高下,是名阿耨多罗三藐三菩提。”

“以无我无人无众生无寿者,修一切善法,即得阿耨多罗三藐三菩提。”

“若以三十二相观如来者,转轮圣王即是如来。”

“尔时世尊而说偈言:若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能 见如来。”

“发阿耨多罗三藐三菩提心者,於法不说断灭相。”

“发阿耨多罗三藐三菩提心者,於一切法,应如是知、如是见、如是信解,不生法相。”

安立二谛

“如来说某某,即非某某,是名某某。”

第一句举法:所听闻的,所见到的;所修学的,所成就的;

第二句约第一义而说“即非”——表示“绝对的”(Paramārth,即胜义谛);

第三句是世俗的假名——表示“经验的”(Samvrti,即世俗谛)。

“如来所说身相,即非身相……若见诸相非相,即见如来。”

“诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。”

“如来说世界,非世界,是名世界。”

“如来说三十二相,即是非相,是名三十二相。”

“是实相者,即是非相,是故如来说名实相。”

“如来说第一波罗蜜,即非第一波罗蜜,是名第一波罗蜜。”

“如来说人身长大,即为非大身,是名大身。”

“如来说庄严佛土者,即非庄严,是名庄严。”

“如来说诸心,皆为非心,是名为心。”

“如来说具足色身,即非具足色身,是名具足色身。”

“如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足。”

“说法者,无法可说,是名说法。”

“众生众生者,如来说非众生,是名众生。”

“所言善法者,如来说即非善法,是名善法。”

“如来说有我者,即非有我,而凡夫之人以为有我。”

“凡夫者,如来说即非凡夫,是名凡夫。”

“如来者,无所从来亦无所去,故名如来。”

“若世界实有者,即是一合相。如来说一合相,即非一合相,是名一合相。”

“世尊说我见人见众生见寿者见,即非我见人见众生见寿者见,是名我见人见众生见寿者见。”

“所言法相者,如来说即非法相,是名法相。”

较量功德

一、净信功德:①“如来灭后,后五百岁,有持戒修福者,於此章句,能生信心,以此为实,当知是人,不於一佛、二佛、三四五佛,而种善根,已於无量千万佛所,种诸善根。闻是章句,乃至一念生净信者,须菩提!如来悉知悉见,是诸众生,得如是无量福德。”②“若有善男子善女人,初日分以恒河沙等身布施,中日分复以恒河沙等身布施,后日分亦以恒河沙等身布施,如是无量百千万亿劫以身布施,若复有人,闻此经典,信心不逆,其福胜彼。”

二、法施的功德大於财施:①“若人满三千大千世界七宝以用布施……若复有人,於此经中,受持乃至四句偈等,为他人说,其福胜彼。”②“若有善男子善女人,以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界,以用布施……若善男子善女人,於此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,而此福德胜前福德。”③“若有善男子善女人,以恒河沙等身命布施;若复有人,於此经中,乃至受持四句偈等,为他人说,其福甚多。”

三、受持读诵演说的功德:①“若有人能受持读诵广为人说……皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。”②“善男子善女人受持读诵此经……先世罪业即为消灭,当得阿耨多罗三藐三菩提。”③“若三千大千世界中所有诸须弥山王,如是等七宝聚,有人持用布施,若人以此般若波罗蜜经乃至四句偈等,受持读诵为他人说,於前福德百分不及一,百千万亿分乃至算数譬喻所不能及。”④“若有人以满无量阿僧只世界七宝持用布施,若有善男子善女人发菩提心者,持於此经乃至四句偈等,受持读诵为人演说,其福胜彼。”

四、不受福德是无量功德:①“若菩萨以满恒河沙等世界七宝,持用布施。若复有人,知一切法无我,得成於忍,此菩萨胜前菩萨所得功德,何以故?须菩提!以诸菩萨不受福德故……菩萨所作福德,不应贪着,是故说不受福德。”②“云何为人演说,不取於相,如如不动?何以故?一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”

经题解释编辑

离释

金

刚

1.特点:①坚常:不易破坏;不易转化。②明净:映光闪色;纯洁不染。③快利:破坏一切;不被摧坏。

2.种类:①金刚宝,如菩萨宝冠所庄严的,能破一切而不为所坏。②世间金刚石之类,虽不易破坏,而还是可坏的。

般

若