聊到祛湿,大家常想起红豆薏米、拔罐艾灸,却总忽略“湿气背后藏着肝气郁”——很多人喝再多祛湿茶、拔再多次罐,湿气还是反复,根源就在于没疏通“堵在中间的肝气”。中医里有个经典逻辑:“肝主疏泄,调畅水湿代谢”,肝气郁了,水湿就像被堵住的河流,排不出去;而湿气重了,又会反过来困住肝气,形成“肝郁→湿重→更肝郁”的恶性循环。

今天就用大白话,带大家搞懂“疏肝+祛湿”的黄金组合——逍遥丸(疏肝解郁)+参苓白术丸(健脾祛湿) ,为什么它能破解反复祛湿无效的难题,以及普通人该怎么用、要避开哪些坑,在家就能用这对“中成药搭档”调理身体。

一、为什么说“祛湿先疏肝”?这层逻辑多数人没搞懂

很多人以为湿气只和脾胃有关,其实“肝”才是水湿代谢的“调度员”。中医认为,肝主疏泄,它的作用就像身体里的“交通指挥官”:一方面要指挥脾胃运化水湿(脾胃是祛湿的“主力军”,但需要肝气推动才能干活);另一方面要疏通全身的“水湿通道”,让代谢后的湿气通过尿液、汗液排出体外。

一旦肝气郁了(比如长期压力大、爱生气、熬夜多),“交通指挥官”就会“罢工”:

- 首先,脾胃运化水湿的动力会减弱,吃进去的水谷不能正常转化为气血,反而变成“多余的湿气”堆积在身体里,导致腹胀、大便黏马桶、四肢沉重;

- 其次,水湿通道会被堵住,已经形成的湿气排不出去,进一步加重身体的“湿困”,还可能和郁气结合,变成“湿郁体质”——既怕冷又怕热、情绪差还总觉得累,祛湿茶喝了没用,拔罐后皮肤还会反复起水泡。

这就是为什么老中医常说“湿重先看肝”:只祛湿不疏肝,就像只清河道不疏堵,湿气迟早还会回来;只有先疏肝、再健脾,才能从源头断了湿气的“来路”,打通湿气的“去路” ,这也是逍遥丸+参苓白术丸能成为“祛湿黄金组合”的核心逻辑。

二、逍遥丸+参苓白术丸:各自的“拿手本事”,搭配后为何能1+1>2?

这两种中成药看似功效不同,却能精准对应“肝郁→湿重”的恶性循环,一个“疏堵”,一个“清湿”,搭配起来刚好解决湿气反复的难题。

1. 逍遥丸:疏肝解郁的“开路先锋”,帮湿气“打通通道”

逍遥丸是中医里“疏肝解郁第一方”,核心功效是疏肝健脾、养血调经,它的作用就像“给身体松绑”:

- 先疏解“堵在肝里的郁气”:比如压力大、爱生闷气后,总觉得胸口胀、胁肋疼、情绪低落,逍遥丸能帮肝气“顺过来”,让“水湿调度员”重新上岗;

- 再帮脾胃“提劲”:肝气郁久了会“欺负脾胃”(中医叫“木克土”),导致吃饭没胃口、吃完腹胀,逍遥丸里的白术、茯苓能悄悄帮脾胃补元气,为后续祛湿打基础;

- 还能补养气血:郁气耗气血,气血不足又会加重湿气(气血弱则代谢慢),逍遥丸里的当归、白芍能补气血,让身体有“力气”排湿气。

简单说,逍遥丸的作用是“扫清障碍”——先把堵在中间的肝气疏开,打通水湿代谢的通道,让后续的祛湿药能“进得去、起作用”。

2. 参苓白术丸:健脾祛湿的“主力军”,帮身体“清空湿气”

参苓白术丸是“健脾祛湿的经典方”,核心功效是补脾胃、益肺气、祛湿浊,它的作用就像“给身体装个除湿机”:

- 重点补脾胃:脾胃是“运化水湿的源头”,脾胃虚了,吃进去的水就会变成湿气,参苓白术丸里的人参(或党参)、白术、茯苓,能直接给脾胃“补能量”,让脾胃有能力把水湿转化为有用的津液;

- 还能祛湿气:方子里的薏苡仁、莲子、白扁豆,都是“温和的祛湿能手”,能把堆积在身体里的湿气(比如肚子里的腹水、四肢的沉重感)慢慢“运出去”,而且不像红豆薏米那样寒凉,脾胃虚的人也能用;

- 顺带养肺气:中医“肺主通调水道”,肺气足了,能帮身体把湿气通过呼吸道、皮肤排出去,避免湿气往上走(比如长痘、痰多)。

3. 搭配的妙处:1+1>2,破解“肝郁湿重”恶性循环

单独用逍遥丸,能疏肝但祛湿力弱,湿气还会反复;单独用参苓白术丸,能祛湿但没疏通肝气,湿气排不彻底。两者搭配:

- 逍遥丸先疏开肝气,让脾胃“能干活”,为参苓白术丸铺路;

- 参苓白术丸再补脾胃、祛湿气,减少湿气对肝气的“困住”,让肝气一直“顺”;

- 最后,逍遥丸补的气血,还能帮参苓白术丸“加强祛湿效果”,避免祛湿过程中耗伤身体。

就像家里打扫卫生:逍遥丸负责“挪开挡住通道的家具”(疏肝气),参苓白术丸负责“清扫地上的垃圾”(祛湿气),两者配合,才能把家里打扫干净,还不容易积灰。

三、哪些人适合用这对“祛湿组合”?对照症状自查

不是所有湿气重的人都能用这对组合,它更适合“肝郁+湿重”同时存在的人,对照以下症状,符合3条以上就可能适用:

- 情绪上:容易烦躁、爱生闷气,或总觉得情绪低落、提不起劲,压力大后症状会加重;

- 身体感受:四肢沉重(像灌了铅)、浑身没力气,早上起床后特别明显,活动后会稍微缓解;

- 消化上:吃饭没胃口,吃完腹胀、不消化,大便黏马桶(冲好几次冲不干净),或大便不成形;

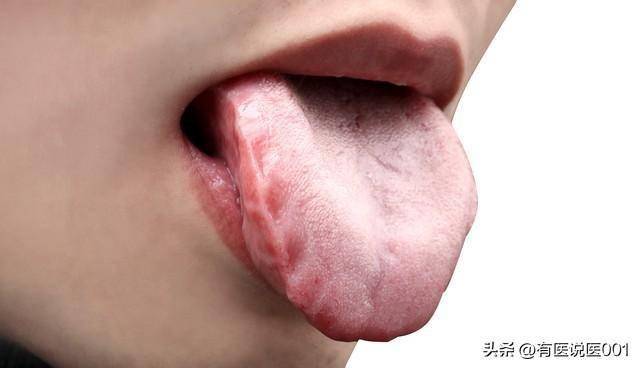

- 外观上:舌苔白厚腻(舌头表面像铺了一层白霜,刮不掉),或舌边有齿痕(脾胃虚的表现),脸上容易出油、长痘,头发爱出油;

- 其他:女性可能伴有月经不调(比如月经推迟、痛经,经前乳房胀痛),男性可能伴有腹胀、阴囊潮湿(非病理性)。

反之,以下情况不适合:

- 单纯湿气重(比如吃多了生冷食物导致的急性腹泻、腹胀),但情绪很好、没有肝郁症状,单独用参苓白术丸即可,不用搭逍遥丸;

- 单纯肝郁(比如情绪差、胁肋疼,但没有湿气重的表现),单独用逍遥丸即可,不用搭参苓白术丸;

- 湿热体质(比如口苦、口干、大便黏但臭、舌苔黄腻),这对组合偏温和,不适合湿热重的人,用了可能加重上火。

四、怎么用才有效?避开3个常见误区

这对组合虽然温和,但用错了不仅没效果,还可能伤身体,一定要避开这些误区:

误区1:一吃就停,没坚持够“调理周期”

很多人吃3-5天,觉得身体轻松了就停药,结果没过多久湿气又回来。中医调理“肝郁湿重”需要时间:

- 肝郁不是一天形成的,疏开肝气需要2-4周;

- 脾胃虚、湿气重,需要4-8周才能让脾胃功能恢复,彻底排净湿气。

建议:如果症状较轻(比如偶尔情绪差、轻微腹胀),可以先吃2周,症状缓解后再巩固1周;如果症状较重(比如长期四肢沉重、大便黏马桶),建议吃4周,之后根据情况调整,不要中途停药。

误区2:只吃药不改变习惯,湿气源头没断

很多人吃着药,却还在熬夜、吃生冷食物、久坐不动,这就像“一边排水一边往池子里加水”,湿气永远排不干净。

- 吃这对组合期间,要避免熬夜(熬夜最伤肝气),尽量23点前睡;

- 少吃生冷食物(比如冰奶茶、冰水果),避免加重脾胃负担;

- 每天抽10分钟散步,帮身体“动起来”,促进肝气疏泄和湿气排出。

误区3:所有人都能吃,没看体质

虽然这对组合温和,但以下人群要谨慎:

- 孕妇、哺乳期女性:逍遥丸里有当归,可能影响胎儿或乳汁,必须咨询医生;

- 感冒发烧期间:感冒时身体在“对抗外邪”,吃补脾胃、疏肝气的药会“干扰病情”,建议感冒好后再吃;

- 有急性疾病(比如急性肠胃炎、胆囊炎):急性病期间要先治急症,等病情稳定后,再根据湿气情况调理;

- 对药物成分过敏:如果吃了后出现皮疹、瘙痒,要立即停药,咨询医生。

五、搭配2个小方法,祛湿效果翻倍

除了吃药,搭配简单的中医小方法,能让疏肝祛湿的效果更好,在家就能做:

1. 按揉“太冲穴”:帮逍遥丸“加强疏肝效果”

太冲穴是“肝经的原穴”,能直接疏解肝气,位置在脚背上(第一、二跖骨结合部前方凹陷处)。

- 方法:每天晚上用拇指指尖按揉太冲穴,力度以“有酸胀感但不疼”为宜,每次按3-5分钟,左右脚各按一次;

- 好处:搭配逍遥丸,能更快疏开肝气,缓解情绪差、胁肋疼的症状。

2. 喝“陈皮茯苓茶”:帮参苓白术丸“加强祛湿效果”

陈皮能理气健脾,茯苓能健脾祛湿,两者搭配温和,适合所有人。

- 方法:取陈皮3克、茯苓5克,用开水冲泡,代茶喝,每天1-2杯;

- 好处:搭配参苓白术丸,能帮身体“更快运走湿气”,缓解腹胀、大便黏马桶的症状,还能改善口气。

六、必须记牢的3个注意事项

1. 不替代药物治疗:这对组合主要用于“日常调理”,如果湿气重引发了严重症状(比如长期腹泻、腹痛、体重快速下降),或有慢性疾病(比如慢性胃炎、脂肪肝),一定要先就医,不能只靠这两种药;

2. 不要和其他药物乱搭:如果正在吃其他药(比如降压药、降糖药),要咨询医生,避免药物之间相互影响;

3. 出现不适及时停药:吃了后如果出现口干、上火、便秘(可能是体质偏热,不适合逍遥丸),或腹胀加重、腹泻(可能是脾胃太弱,不适合参苓白术丸),要立即停药,咨询医生调整方案。

很多人说“祛湿难”,其实是没找对方法——不是湿气顽固,而是没疏开堵在中间的肝气。逍遥丸+参苓白术丸,一个疏肝气、一个祛湿气,再搭配好的生活习惯,就能从源头破解“湿气反复”的难题。

但要记住:中医调理讲究“个体化”,如果自己拿不准体质,或吃了后没效果,最好咨询专业中医师,根据你的情况调整方案,别盲目用药。毕竟,适合自己的方法,才是最好的祛湿方法。